![]() by Orie Maruyama

by Orie Maruyama

世界最大のカスタマーサクセスカンファレンス「Pulse(パルス)」。2020年はコロナ禍の影響で初のオンライン開催となり、なんと世界中から2万2000人が参加しました。

その中でも特に印象に残るセッションを取り上げながら、毎回異なるゲストと日本企業の視点で語り合うウェビナーが、「Success4 Webinar Pulseシェアリング」です。

第6回はゲストスピーカーに、Sansanのカスタマーサクセス部 副部長である山田ひさのり氏をお招きし、「リニューアルマネジメントからのLTV最大化」について議論しました。

目次

第1部:Jamf社の成功事例「リニューアル専門チームを作り、効率性を追求せよ」

第1部:Jamf社の成功事例「リニューアル専門チームを作り、効率性を追求せよ」

弘子ラザヴィ(以下、弘子):

今回Pulseからは、私が取り上げたいと思っていたお気に入りのセッションをご紹介します。アメリカのデバイス管理会社「Jamf」のディレクターで、カスタマーサクセスを統括する、ベン・マイケル氏による「リニューアルマネジメントからのLTV最大化」のセッションです!

彼らは「リニューアル(契約更新)」に特化したチームを作り、効率性を追求することで、大きな成果をあげました。彼らの構築したリニューアルプロセスとは、一体どんなものだったのでしょうか?

Jamfは2002年に設立された、Appleデバイスに特化したデバイス管理会社です。現在、世界10ヶ国に約1000人の社員を抱えており、日本にもオフィスがあります。カスタマーは全世界に約4万社超、管理するデバイスは約2000万台。2019年7月には上場を果たして、時価総額は約4000億円にも達するグローバルカンパニーです(2021年1月現在)。

事の発端は2019年にさかのぼります。その年、Jamfは大規模なシステムアップグレードを実施しました。しかしその結果、思いがけず大きな問題を抱えてしまうんです。

それは、以前までほぼ自動化されていたリニューアルのプロセスが、非常にマニュアルなものに変わってしまうという残念な出来事でした。もちろん当時、リニューアルに特化したチームはなく、アップセルやクロスセルの機会を生み出す優れたシステムも持ち合わせていませんでした。

そこで彼らはまず“人”に注目し、リニューアル、即ち契約更新に特化したチームを編成します。チームの役割は、新規のお客様と1on1で電話やメールをやりとりしてカスタマーの体験価値を最大化すること。

そして、私が非常に興味深く思ったのは、このリニューアルチームが「効率性の達成度」で評価されるという点です。通常リニューアルの担当は、追加契約額に基づいて評価されることが多いですが、Jamfはそうはしませんでした。なぜなら、金額はすでにお客様側で決まっていると考えたからです。リニューアルチームには期日通りに契約更新してもらえることに集中してもらおうと考えて評価基準を決めたそうです。

理想のリニューアルプロセスとは、お客様が「継続します」と常に言い続けてくれて、安心して契約の更新を進められるものですよね。しかし、現実はそう簡単ではありません。Jamfはそんな難しい現実も直視して、以下の新しいリニューアルプロセスを定義しました。

Step1:更新期日の140日前に、契約更新予定を聞く

具体的には、「更新をされる予定ですか?」というたった一つのシンプルな質問を、カスタマーサクセスマネージャーの署名付きでお客様宛にメールで送ります。

答えの選択肢は、YESかNOの2択。あえて「検討中」などの曖昧な選択肢は用意しません。その代わりに「私は意思決定者ではありません」の選択肢を用意して、送信相手が更新を尋ねる適任者なのかを明確にします。なお返信された回答は、社内全員が見られるようシステムにアップロードされます。

このステップの利点は、思いもよらなかったリスクを早期に発見でき、エスカレーションができる点。そして早期に対策を打つことで、140日後に起きたかもしれないチャーンを回避できる点にあります。回答時点では契約期日まであと140日も残っているため、その間にお客様にポジティブな影響をもたらすことができるのです。

実際、NOと回答したお客様の多くは、個別対応によってチャーンを回避できているそうです。

Step2:エクスパンション(拡販)に注目する

具体的にはアップセルやクロスセルの可能性のあるリニューアルを特定して、彼らへの提案を始めることです。先ほど同様にメールを自動送信して、「ご利用中のmacOSやiOSに追加をご予定されていますか?」、「新しいIDマネジメント機能に関心はありますか?」など、プロダクトに関する質問を投げ掛け、アップセルへの興味を探ります。

このメールは返信したい人だけが返信すればOKです。関心を示したお客様に対して、アカウントエグゼクティブがフォローをします。

実際にこのプロセスを運用してから、1件当たり約100万円程度のアップセル機会が数多く発見され、また現行契約の倍以上の額で契約更新したお客様もいたそうです。

Step3:オーガニックグロースに基づく見積書を自動作成

例えば、昨年の契約時点でお客様の利用するMacが100台だったとしましょう。1年後に110台が使われていたとしたら、差分の10台分がオーガニックグロースです。拡販の営業活動を一切せず、プロダクトとプロダクトの体験価値が認められたことによって生まれたグロースを意味します。

GainsightとSalesforce.comを使い、このオーガニックグロースに基づいて見積書を自動作成します。その際に重要なのは、人間が一切プロセスに介在しない点です。必要なデータや手順は多く実現は決して容易ではありませんが、より早く適切な価格設定ができるようになったインパクトは絶大だったそうです。

Step4:自動作成した見積書をお客様に提示する

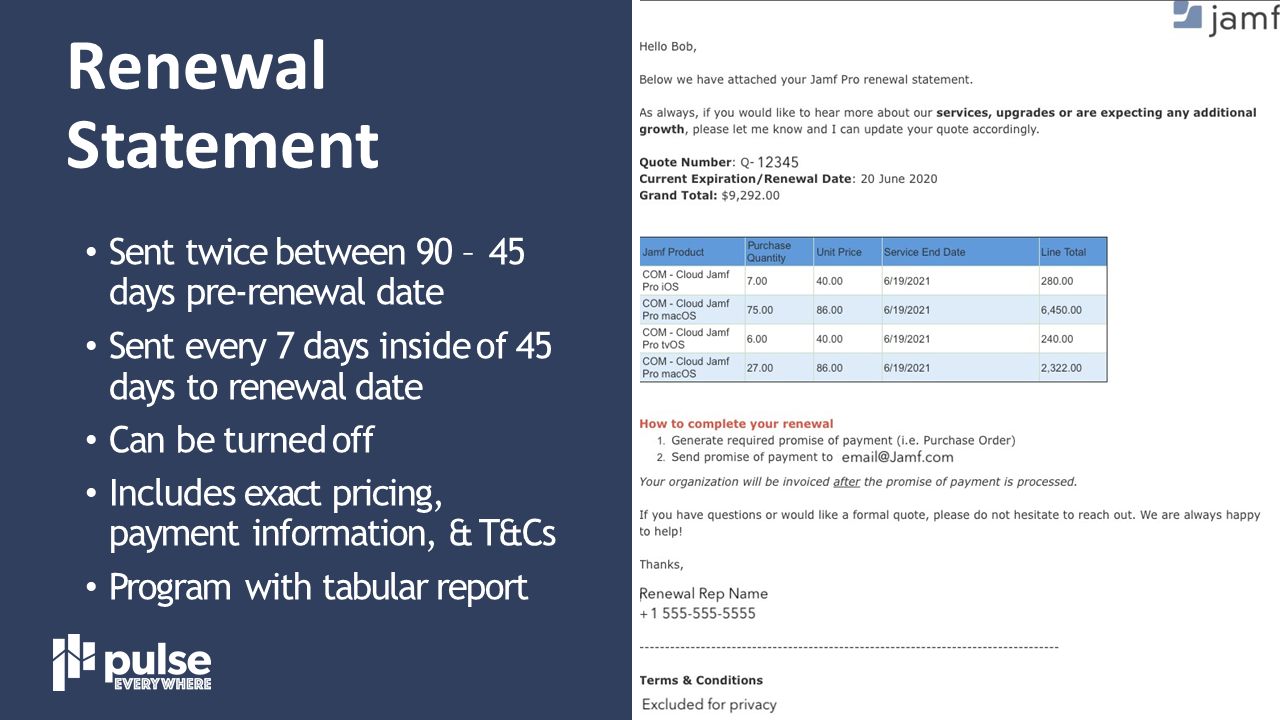

ステップ3で自動作成された見積書は、さらに自動でお客様に送られます。具体的には、見積書の体裁をした更新明細書をメールで送信します。通常ビジネスでよく行われている、見積書PDFのメール添付ではありません。なぜなら自動化のワークフローに適さないためです。

ファイナンスチームの協力を得て、Gainsightの機能への財務データ使用を承認してもらい、財務データが自動的にインプットされたメールを自動送信できるようにしたのだそうです。なお、送信後にもシステムを介して、内容を編集・削除できる柔軟性も備えています。

送信タイミングは更新期日の90日前、45日前、1週間前の合計3回。結果、お客様にリニューアルの意志があれば、早ければ更新の90日前に、提示額でお客様自身が契約更新できるしくみが生まれました。

以上のリニューアルプロセス構築による、ビジネスへのインパクトをご紹介しましょう。

1. 期日内での更新率が、月次平均で19%増加

2. お客様が見積書を受け取るタイミングが平均45日前に

(間違いなく1の期日内更新率の向上に寄与しています)

3. リニューアルによる新規の年間契約額、ACVが17%も増加!

(特に新規営業が驚いた数字。新しく自動化されたリニュープロセスによって、以前より明らかに高いレベルで、更新時に新規ビジネスを獲得することができるようになりました)

4. 期限切れの更新年額が昨年同月比で83%も削減!

(ベン氏が最も驚いた数字だそうです。非常に誇りに思う、と強調されていました)

最後にベン氏は、「ビジネスに長年携わっている人はご存知と思いますが、契約の更新額はいつの日か、新規の契約額をはるかに上回ります。その時にはより高いレベルで更新プロセスを進める必要があるのです」という言葉でセッションを締めくくりました。

Jamfのセッションのポイント:

● リニューアルプロセス成功のための重要な鍵は、更新に特化した専門チームを持つこと。そしてこのチームの役割は「プロセス効率の追求」とし、効率性がどれだけ改善されたかをしっかりと見ていくことが大切です。

● ルーティンはできる限り自動化すること。電子メールの送信、見積書の作成など自動化できることは全て自動化する。そして自動化されたプロセスから浮かび上がったリスクに対して、人の時間を投入しましょう。

● 非常に重要、かつ忘れられがちですが、リニューアルプロセスの透明性を高め、トラッキングは定期的に行いましょう。

第2部:山田氏に聞く、Sansanのリニューアルマネジメント

契約自動更新でもリニューアルマネジメント

弘子:

ここからはゲストスピーカー、Sansanの山田ひさのりさんと対談していきたいと思います!山田さん、まずはこのjamfのセッションのご感想をお願いできますか。

山田ひさのり氏(以下、山田):

そうですね、リニューアルマネジメントのための部隊を新設したところが興味深かったです。リニューアルマネジメントはカスタマーサクセスの工程でも後ろの方で着手するものなので、それを構築したということは、カスタマーサクセスの組織的にマチュア(成熟している)なのかなと思いました。

弘子:

よろしければJamfとの違いや共通項も踏まえて、簡単にSansanのリニューアルマネジメントについて教えていただけますか。

山田:

はい。Sansanではお客様の事業規模にもよりますが、更新の3ヶ月前、あるいは6ヶ月ぐらい前に「更新されますか?」というメール、あるいは対面でのご案内をしています。

ただSansanは自動更新を基本戦略として用いてますので、更新を確認するというよりも、「ご利用いかがですか?」という感じでご利用状況を伺うところから入って、「どういうご検討状況ですか?」と聞くようにしています。

弘子:

ユーザーからすると、そちらの方がより自然に聞こえますね。以前お話をお聞きした際には、昔はやり方が少し違ったそうですが。

山田:

はい。我々もリニューアルマネジメントが足りずに、お客様の更新前に十分に接触できていなかった時期がありました。4年ぐらい前です。

リニューアルマネージメントを始めたきっかけは、クライアント企業のご担当者が変わると、自動更新であることや、契約更新を忘れられることが多かったからです。あるお客様から「解約を考えているんですが」とお電話をいただいた際に、年更新なので「実は1ヶ月前にもう更新日を迎えていて、あと11ヶ月はご利用いただくことになるんです」とお伝えしたこともありました。

それで当時の部長が、やはりお客様にはきちんと早めに更新時期をお伝えした方がいい。更新の有無だけではなく、お客様のご利用状況やそのご担当者が決裁者なのかなどの先方情報を把握するためにもしっかりコミュニケーションしましょうと決めて、今の形になりました。

弘子:

プロセスを変更する際、難しかった点はありますか。

山田:

最初はすべて電話対応だったんですが、やはりすごく手間がかかったんですね。当時でも6000社近くのお客様がいらっしゃったので、対応人数も限られていますし、結構な工数だったんです。すぐに立ちゆかなくなる問題に直面しました。ですからJamfの自動化は私はすごく共感できましたし、最短距離でそこに行かれたんだなと思っています。

カスタマーサクセスがリードを創出するCSQL

弘子:

私がこの Jamfのセッションがとても好きな理由の一つが、既存の顧客基盤からのLTV(Life Time Value=カスタマー生涯価値)を獲得するところに、このリニューアルマネジメントをうまく使っているところなんです。

今シリコンバレーでは、カスタマーサクセスの究極のKPIは「Net Doller Retention」(期首時点のカスタマーからの収益基盤が期中にどれだけ正味で増減したかを測るKPI)なんじゃないかと言われていて、そうなるとエクスパンションをもっとしっかりとやっていかなきゃいけないと。そこにおいて特にこのJamfのリニューアルマネジメントはすごく有効だと思ったんです。

その流れで山田さんがnoteに書かれた「CSQLの存在と、その可能性についての考察」も大変興味深く拝読しました。CSQL(Customer Success Qualified Lead=「カスタマーサクセス活動によって生み出され、精査されたリード」)の獲得に取り組まれた経緯をお話いただけますか。

山田:

もっとカスタマーサクセスはリードを創出すべきであろう、事業貢献をすべきであろう、という社内方針が定まりまして。じゃあ何ができるのかと考えると、やはりお客さんとのタッチポイントなんですよね。カスタマーサクセスがエンゲージメントの高い利用をどんどん生み出していって、営業に商談の機会をどんどんパスしていくというのが有効ではないかと考えました。

この考え方自体は、しばらく前からUSで流行っていたので、我々も模倣した感じです。ただ営業とカスタマーサクセスのコラボレーションがうまくいかないこともあると聞いたので、営業とも会話して丁寧に設計したのが今回です。

我が社でのCSQLの進め方は2段階です。

1)まずはオポチュニティ(機会)を発見&ストックする

カスタマーサクセスは日々、お客様と色々なお話をしていますので、「そういえばこういうお困り事はないですか?」「こういう時はどうされているんですか?」などお客様の業務プロセスをお尋ねする際に、これはもしかするとSansanの別商品が役立つ機会があるんじゃないか、とわかる時があるんですね。なので、そのオポチュニティを発見したらストックしておく。

2)オポチュニティの集合から商談に移るものを精査

内部で精査後は、「お客様のお困りごとにご協力できるかもしれないので、よろしければ営業をつなぎますがいかがですか?」などと簡単な製品紹介とともにご案内します。最終的には、営業のアポに繋がって初めてカスタマーサクセスの獲得リードにカウントされます。

今回はこの2段階のステップを踏んだことで、「今はオポチュニティが何件で、コンバージョンがこのくらいだから、目標には達しそうだ」という風に、モチベーション高く目標に向かって取り組めるようになりました。

弘子:

素晴らしいですね。一般的に営業とカスタマーサクセスマネージャーは連携ができそうでなかなかできないという話も聞きますが、これはとてもうまく連携している例ですよね。もしかしてSansanには一時期、リニューアル営業がカスタマーサクセス部に所属していたことも影響しているんでしょうか。

山田:

あると思います。リニューアルセールスをどう位置付けるか、チャーンのKPIを誰が持つかはよく議論になるんですけども、その度に組織や進め方が変わってきた歴史があって、お互いがお互いの立場を理解しているのは、大きいですね。

弘子:

オポチュニティを検知して営業に通すこのSansanのマネジメントの流れには、カスタマーサクセスマネージャーが関わると思うんですが、これを完全にJamfのように人が介在しない、少なくとも最初のトリガーはデジタルにすることは可能に思われますか?

山田:

プロダクトによるというのが私の見解ですね。最終的にはPLG(Product Led Growth=これまで外部で行なっていたセールスやマーケティング活動を、プロダクトの内部で行うことで事業をグロースする戦略)に近づいていくと思うんですよ。なので、リニューアルをプロダクトが教えてくれるのなら、かなり現実感はあると思います。

お客様にタッチできるのは、プロダクトとメールと、あとはカスタマーサクセスぐらいなんですね。ただメールは全員が読むわけでもない。自動化を極める時に、プロダクトの方にリニューアルのタッチが寄っていくのは、非常に自然な流れだと思います。

例えばSlackなどエンドユーザー利用が多いビジネスは、PLGがすごくフィットしますし、マスを相手にせざるを得ないのでオートメーションせざるを得なくなっていくのもまた自然な流れだと思いますね。

第3部:「リニューアルのKPIは?」「チャーンが増えるリスクは?」Q&Aタイム

弘子:

続いて、視聴者からの質問タイムに入ります。まず1問目、Sansanでのリニューアルマネジメントでも、プロセスの効率性をKPIとして使っていますか?

山田:

使っていないですね。効率性をKPIにしたっていうのはかなり画期的なことだと思います。

弘子:

契約額でしょうか?

山田:

そうです。ただ効率性を重視するために、こういうシステムや基盤がほしいというのは、テクノロジー部門にすぐオーダーできる仕組みになっているので、実現したい世界を考えて必要であれば、クイックに用意はできます。そういった専属部隊があることは発想を助長しやすいと考えています。

弘子:

面白いですね。では今の組織のコラボレーションに関して、もう一つ質問です。

現在のSansanのカスタマーサクセス部門にはテクニカルサポートも入っていらしたと思いますが、彼らのKPIは何なのか、またオポチュニティの検知のミッションは与えられているのでしょうか?

山田:

テクニカルサポートのKPIは、回答時間の最短化と満足度ですね。いかに効率よく答えられたかということと、その時のお客様の満足度。この2つですので、基本的にはオポチュニティを探す時間をその中で確保しようという発想には、今は至らないと思います。

弘子:

次の質問です。契約期間が自動更新で繋がっていくSansanの場合、リニューアルマネジメントが不要だと思いますが、そもそもリニューアルマネジメントをどうするかの議論はあったのでしょうか?

山田:

素晴らしい質問ですね。多くのSaaS、特にスタートアップは自動更新を採用していることが多いので、そもそもリニューアルマネジメントをしなければならない発想自体がないんです。なぜなら結構手間ですし、一般的に事業から見れば、どんどん利益のストックが溜まっていく方が楽ですから。それをマネージすることにどういう意義があるかを考えると、やはりエクスパンションなんです。

更新時期にはクライアント企業で予算やいろんな見直しが走りますから、この時期にエクスパンションをしっかりと仕掛けるのは、SaaSにおいて非常に重要な意味を持つんですね。でも自動更新で触らないと決めてしまうと、仕掛けをやらなくなるんです。なので自動更新自体は一つのオートマチックな仕組みとして有効なんですけども、エクスパンションの機会すら忘れさせてしまう、そういった罪もあるわけです。

弘子:

おっしゃる通りだと思います。今や売上2兆円を誇るセールスフォース・ドットコム社は、年間20%でトップラインを成長させていますが、直近1年間で新しく増えたACVの約7割超は既存のお客様からの売上だと聞いて、どんどんクロスさせていけるがゆえに強いんだと感心した覚えがあります。

SansanもIPOをしてさらにどんどん成長されていますが、既存のお客様の基盤からの収益をさらにグロースさせたい、新しいACVを得ていきたいという時に、今後注力したいところはありますか?

山田:

その質問にストレートにお答えするとしたら、やはりクロスセル商品をいかに豊富に持つかの勝負になると私は思います。Sansanも今おかげさまで成長の波に乗れていますが、やはり売るものが増えているのが大きいんですね。

SaaSのスタートアップは結構シングルプロダクトで勝負している企業も多いと思うんですけども、それだとあとはアップセルだけになるので。アップセルでは今使っている製品の延長上になるので、お客様の事業課題を解決できるチャンスが少ないんです。

製品を豊富に持って関連した課題を解決していけるようになること、例えば事業戦略としてM&Aをしたり、新しいものを開発したりしてクロスセル商品を増やしていくことが、エクスパンションでの成長をどんどん生み出す台所になります。アップセルだけで勝負するのは限界があることを意識するのが大事だと思います。

弘子:

契約更新のご案内のタイミングは、お客様の予算検討時期に合わせて動かしているものなのでしょうか?

山田:

おっしゃる通りです。特にエンタープライズ向けは、カスタマーサクセスマネージャーと営業とが協力して、お客様の予算の作成時期をっかりと把握しておくのが大事です。

ただカジュアルに決裁される企業に対しては、チャーンの申し出に対してカスタマーサクセスがリカバリできる期間を残してタッチすればいいです。例えば3ヶ月でできると思ったら3ヶ月で十分だと思います。やはり半年ぐらいかけないと利用率が改善されないとなるなら、半年前にされるべきですし。あくまでリカバリーの期間なので。

弘子:

更新タイミングでお客様にタッチすることで、逆にチャーンが増えるリスクはないんでしょうか。どのような経営判断で更新前にタッチすることを決断されたのでしょう?

山田:

それに関しては、「チャーンはあるようでない」というの私の見解です。先ほど申し上げた通り、リカバリ期間をしっかり設けた上でタッチすれば、そこからなんとかなるんですよ。自助努力で。なので結果的にチャーンは減ります。

読みが正確になるメリットもあります。つまり例えば3ヶ月前に仮に触ると決めたとすると、「やめようと思ってるんですよ」「継続しますよ」などいろんな反応がありますけど、少なくとも3ヶ月後にどうなるかの予測が立つんです。

事業計画上の正しい情報を手に入れられるメリットもありますし、その後リカバリーする期間や部隊がある程度しっかりとあるなら、そこからリカバリーもできます。そんなに心配することはありません。もちろんギリギリに触ったら、ただチャーンが来るだけですよ。でも私が聞いている限りでは、最初はチャーンが増えるけれどだんだん減っていくところが多かったですね。

弘子:

では、私から最後の質問です。Sansanは日本のカスタマーサクセスリーダーとして常に一歩先の実務をされていますが、Sansanにとってのネクストチャレンジを教えていただけますか?

山田:

やはりカスタマーサクセスの最大のミッションは、ネットリテンションの向上だと思うんです。我々はチャーンの数字はだいぶ下げられてきましたので、もうそこが下がる余地はだいぶ減ってきている。そうなってくると、次はやはりエクスパンションでネットリテンションに貢献しなければならない。

ではカスタマーサクセスのエクスパンション貢献というのは一体どういう形があるのか。これを何かしら証明することをやりたいと私は思っています。

弘子:

ますますカスタマーサクセスが、事業の収益ないしグロースに直結する方向に突き進んでいく感じですね。

山田:

はい、カスタマーサクセスはホスピタリティで勝負している集団と思われるのもちょっとイヤですし。しっかり事業貢献できるプロフェッショナル集団だということを証明したい気持ちが強いですね。

弘子:

応援しています。山田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました!

[予告] Pluseシェアリング第7回は 2/18 (木)朝8時~ 開催!

第7回目の本ウェビナーでは、ゲストスピーカーにシスコシステムズのデジタル カスタマーサクセス&プラットフォーム マネージャ(アジア太平洋、日本、中国地域担当)小泉 雅人さんをお招きし、PulseからWorkday(ワークデイ)のセッションを取り上げ、「オンボーディングを効果的にスケールさせる方法」について議論します。

日程

2021年2月18日(木)朝8時~

概要

テーマ:オンボーディングを効果的にスケールさせる方法

● ゲスト Cisco 小泉 雅人 氏

● ホスト サクセスラボ 代表 弘子 ラザヴィ

内容(約45分)

1. 挨拶&ゲストスピーカーのご紹介(約1分)

2. 本日取り上げるWorkdayのセッション解説(約10分)

3. ゲストとの対談およびライブQ&A(約30分)

● Ciscoのオンボーディングプロセスについて

● 「マスメールからの脱却」について

● デジタルトリガーからのタッチの可能性

● 日本のカスタマーサクセスリーダーに向けたエール ほか

実施形態

YouTubeストリーミング配信

※放映後にアーカイブ動画を公開します

参加費

無料

※事前登録は不要です

協賛

主催

![]()

(以上)