![]() by Orie Maruyama

by Orie Maruyama

世界最大のカスタマーサクセスカンファレンス「Pulse(パルス)」。今年、2020年5月はコロナ禍の影響で初のオンライン開催となり、なんと世界中から2万2000人が参加しました。

その中でも特に印象に残るセッションを取り上げながら、毎回異なるゲストと日本企業の視点で語り合うウェビナーが、「Success4 Webinar Pulseシェアリング」です。

第2回は、ゲストスピーカーに日本電気(NEC)の最高マーケティング責任者(CMO)である榎本亮氏をお招きし、デジタルトランスフォーメーション、そしてカスタマーセントリックな企業文化への変革をテーマに熱く議論しました。

目次

第1部:PTC社の成功事例「DXはカスタマーセントリックな企業文化への改革だった」

第1部:PTC社の成功事例「DXはカスタマーセントリックな企業文化への改革だった」

弘子ラザヴィ(以下、弘子):

今回、Pulseで注目したのは、アメリカのソフトウェア会社PTCのエグゼクティブ・ヴァイスプレジデント 兼 CCOのエデュアルダ・カマチョ氏、そしてシニア・ヴァイスプレジデント 兼 カスタマーサクセス統括のグレッグ・ショーン氏によるリレーセッションです。

彼らは、過去数年にわたって乗り越えてきたデジタルトランスフォーメーション変革を、どのようにして成功に導いたのでしょうか。まずはダイジェストでお伝えしたいと思います。

PTC社は、1985年に設立されたテクノロジー企業であり、当時のCAD(コンピューター支援設計)・CAM(コンピューター支援製造)業界に技術革新をもたらし、設立4年で上場を果たしたグローバルカンパニーです。現在、売上高は1,500億円、全世界の従業員は7千人弱。日本法人は1992年に設立されています。

そんな35年の歴史を持つPTC社にとってのデジタルトランスフォーメーション変革は、「カスタマーセントリックな企業に変化することそのものだった」、と言います。

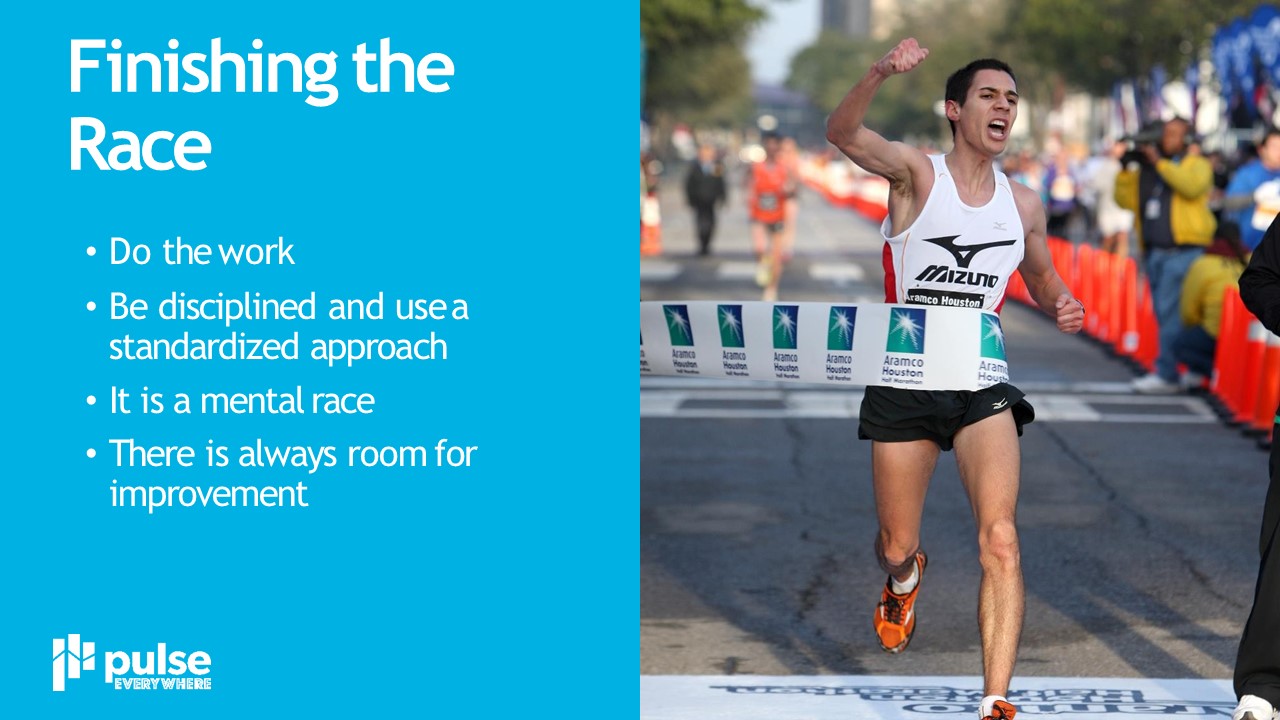

こちらはCCOのエデュアルダさんが、変革をマラソンに例えて説明した資料です。

変革にあたっては、30以上の個別プロジェクトが生まれ、250人が日常の仕事に加えてそこに関わり、一つ一つのプロジェクトが成果を出すためにかかった期間は、短くて3ヶ月、長くておよそ26ヶ月に及んだそうです。

「変革は、マラソンにとても似ています。完走するためには途方もない量の準備と、ルールと仕事が必要。ゴールを思い描くだけでなく、何より大切なのは長期に渡って変革を走り続けるための推進力。肉体的にも精神的にもタフなレースでした」と、エデュアルダさんは言います。

次にそれを受けて、カスタマーサクセス統括のグレッグさんが、変革におけるカスタマーサクセスの体制整備のポイントを紹介してくれました。グローバルカンパニーとして将来的に大きく成長することを踏まえて重要なのは、スケーラビリティ(拡張可能性)。そして、そのために彼らが進めたのは、“標準化”でした。

●役割の標準化 …サポートや営業など、顧客接点のある全ての人を対象に

●プロセスの標準化 …すべて文書化して、それを定期的に見直して評価

●共通指標の標準化 …カスタマーのヘルス状態、事業の健全性を把握するために新たに設定

●財務モデルの標準化…スケーラブルなサービスが可能になるように構築

なお、これらの標準化を受けて、現在のPTCが次のステップとして取り組んでいるのは、「予測に基づくリスク軽減プログラム」です。

カスタマーに関する全データを統合し、アルゴリズムを運用する中で、過去に課題を抱えていたカスタマーと類似するカスタマーを特定。それに合わせたリスク軽減プランを提示してサクセスをもたらすこのプログラムは、過去数年かけて標準化してきた、役割、プロセス、指標などがあって初めて実施可能になった、非常に象徴的な、新プログラムだということでした。

その上でグレッグさんは、変革を導いた真のポイントはそこではない、とも明言します。

それは、経営陣が会社をカスタマーセントリックな企業に変えると決めたことであり、「変革とは、企業文化を変えることそのものだ」、という明確なメッセージを発信したことなのだ、と。

その象徴的なエピソードが、コロナ禍で危機感が高まる中で、CEOのジムさんが従業員に向けて発信した以下のメッセージです。

ここには、“うちの会社は生き残るんだ!”というような強力なメッセージは一切ありません。代わりに、“困ったことがあればいつでも言ってください。私たちはいつでもみなさんの側にいます”という、真摯な言葉が綴られています。

「これまで自社のテクノロジーやサービスがいかに素晴らしく、いかに業界にインパクトを与え得るかを強調していた経営メンバーの発信が、変革を経て大きく変わったのを実感した瞬間でした。また、同時にこのメッセージは、従業員にカスタマーを第一に考えるという気づきを与えてくれました」、とグレッグさんは言います。そして、こうも続けました。

「これこそが、PTCが取り組んだ変革の本質であり、その文化を誇りに思っています」

そして締めくくりには、再びエドゥワルダさんがマラソンランナーの写真を映し、この変革からの学びを以下の4つにまとめてくれました。

1)魔法の杖のようなものはない、変革は、毎日実践することそのもの

2)急がば回れ。将来の拡張性を考えて、一時的な凹みも許容して投資する

3)変革はビジョンを描き、ミッションを心から信じ突き進み、耐え抜く精神的なレースである

4)マラソンを一度しか走らない人はいない。ランナーは常に改善のレースを走り続ける

第2部: NEC榎本氏に聞く「変革リーダーに今、求められること」

弘子:

さて、ここからは、セッションの内容を受けて、榎本さんにお話を伺っていきたいと思います。まずは榎本さんの現在のお仕事について、簡単にお聞かせくださいますか。

榎本 亮氏(以下、榎本):

はい。私は今現在、最高マーケティング責任者(CMO)として、NECならびにNECグループ全体のマーケティングを担っています。

海底ケーブルや、宇宙衛星や、ICTサービス、AI、生体認証、最近ですとがん治療薬など、弊社の事業の幅は多岐に渡ります。そんな様々な事業を行う中で、我々はコーポレートブランドであるNEC社標にブランドのバリューを集めることが大事だと考えて働いています。

また、実際にブランドバリューを体現するのは従業員ですので、インナーブランディングも重要視しています。従業員の個々の行動がNECのブランドそのものを体現して、それがお客さまに伝わって、ブランド価値が上がる。そういう段階まで持ち上げていくことも、CMOの大事な役割と思っています。

弘子:

ではさっそくですが、先ほどのPTCのセッションで興味深いと思われた点を教えてください。

榎本:

やはり、マラソンの例えですね。マラソンはみんなが世界を目指して2時間切るぞ、と走っているわけではなくて、サブスリーを狙ったり、完走を目指したり、楽しむために走ったり、各自がそれぞれのゴールを持って走っています。そして一度きりではなく、少しずつ、次はもっと良くなろうという風に挑戦することを繰り返す。そんな営みが大きな会社の変革にはやはり必要なのだと、興味深く聞きました。

変革のために、企業内や市場での“評価”を変えていく

弘子:

まさに日本企業の多くはPTCのように従来型のモノ売り切りモデルから、リテンションモデルへの変革にチャレンジしているわけですが、歴史ある会社が変革に臨む際に、榎本さんが一番難しいと思われる点は何でしょうか?

榎本:

そこはやはり、レガシーな評価の考え方ですね。業績評価の考え方自体を変えずに、やり方だけ「時代はリテンションモデルだよね」と言っても、事業が単年度の売上で評価されるとなれば、現場はそっちに流れますから。プロセスを変える、組織を変えることももちろん大事ですが、それをどう評価するか。会社の中でのルールもそうですし、市場の評価も変えていかないと、リカーリングまでまっすぐは行けないんじゃないかと思います。

例えば私が昔働いていたセールスフォースは今、時価総額が高騰しています。残念ながら、弊社は比べるとお恥ずかしいくらいの話です。ただ年間売上で行くと、うちの方がまだ高いんですね。

つまり市場が何に期待しているのか。それに対して、企業としてどう説明責任を果たして、事業を運営しているのか。NECはもちろんしっかりと売上を作って、適正な利潤を上げて、株価も健全なレベルは維持していますが、セールスフォースのような時価総額にはなりません。市場の期待の目に対して、NECのトラディショナルなビジネスが少々コンサバティブに映るゆえに、時価総額に期待値が乗ってこない、という点で差が出ているんだろうと思います。

こういった市場の見方は、日本の中でももっと変わらなくてはならないですし、日本企業の中でも事業部門、もしくはグループの子会社をどう業績評価するか。その業績評価を因数分解して、そこで働いている個人の業績をどう評価していくかなど、連綿とつづく評価の体系を変えていくことが、次のビジネスモデルにシフトする上では重要だと考えています。

日本ならではの終身雇用制度を活かす

弘子:

いきなり核心に入られたので、ドキドキしました(笑)。評価を考える上では、欧米企業と日本企業には雇用制度の違いがあります。日本ならではの施策が必要に思うのですが、いかが思われますか?

榎本:

日本では終身雇用制度という文化、仕組みが重視されている、それは現実だと思います。

例えば会社が新しいことを始めようと思った時に、新しいことができるスキルを持った人材を労働市場から調達、いわゆる中途採用がしたいと思っても、労働市場自体の動きがそんなに速くないので、容易ではありません。

また外部から人材を採用したとして、新規事業が全くもっての新規であれば彼らだけでやれると思うのですが、既存事業との間にシナジーを生まないと、NECのような企業が新しい事業を始める意味がない。1プラス1が2ではなくて、3や4になっていくためには、既存事業への理解は絶対必要になります。そうなると、自然と社内人材も十分に活用しつつ、外での新しい経験を持った人たちと一緒にやることになります。

つまりは、終身雇用という母体を抱えたまま、中途やパートナーの人たちとも一緒に新しいことを起こすということは、日本企業でも十分に可能ではないか。むしろ、そのほうが既存事業のシナジーを生かした新規事業を作るという意味ではメリットが大きいのではないか、と私は期待して捉えています。

全員が腹落ちすることで、変革の坂を一気に上がりきる

弘子:

では現在、変革をリードされている榎本さんが大切にされている信念を教えてください。

榎本:

そうですね、“腹落ち”でしょうか。やはり、人間は納得しないと行動までは変えませんから。

頭で理解できること、課題だと感じること、実際に変革の旗振り役として自ら行動すること。この3ステップはそれぞれ違うことで、特に最後の旗振り役になるためには、腹落ちがすごく大事だと思っています。

なので、なぜ変革が必要なのかは資料説明だけで済まさずに、とことん現場に行って、従業員とディスカッションを繰り返して、ベクトルを合わせて行くこと。コミュニケーションを深めることで、腹落ちを深めていくことを、絶対に必要だと思ってやっています。

例えば、弊社は “セーファーシティーズ(スマートシティ)”を成長領域に定めていますが、以前はこの事業が社会に何をもたらすのか、実際に何を目指すのか、社員の中でも結構意見がバラバラだったんですね。ただ、その目線が合わない中で、錦の御旗だけ立てても、会社は変わっていかない。

なので、半年近くかけて、国内のセーファーシティーズ事業に関わる数千人のうち、かなりの人数を巻き込んで、ワークショップを繰り返しました。2030年のビジョンをみんなで発言、共有して、事業戦略に落とし込んだ。そういうことをやらないと本質的な変革というのは始まらないと思いますし、何かしらかの力で始まったとしても、結局喉元を過ぎれば、すぐに元の木阿弥になってしまうと思います。

なかでも怖いのは、無理に新しいビジネスモデルに変えなくても、既存の事業モデルでも一定の業績は上がるわけです。「だったら、やらなくていいんじゃないか」と油断してしまうタイミングが、半年や1年に1回はやってきてしまう。そして油断してアクセル緩めると、変革の坂を上がっていますので、あっという間に元の場所に戻ってしまうんですよ。坂道なのでぐっと1段ステップを上がりきるまで絶対アクセルは緩めちゃいけないんですけれども、上って下ってを繰り返して結局、何も変わらなくなってしまう。そうならないためには、やはり各人を、変革の担い手になる決意を持てる、腹落ちするところまで引き上げていくことが大事になります。

自分なりの言葉で変革を語るのがリーダーの宿題

弘子:

では最後に、榎本さんから日本企業で変革に挑むリーダー方がたにメッセージをお願いします。

榎本:

過去の成功体験をいったんは否定すると言いますか。これまでのものはこれまでの成功として、新しいことにチャレンジするご苦労というものは、やはりあると思います。成功体験を否定するというのは、否定される人たちにとっては、決して快いものではないので。

そこは私も非常に言葉に気を付けているのですけれど、「これまでの成功はいかに尊いものであるか」と、「それがあるからこそ、新しいチャレンジが起きるのだ」ということを、いかに文脈としてつないでリーダーが語れるかだと思うんです。変革の対象になる人たちに向けて、心のこもった自分なりの言葉に落として、なぜ新しいチャレンジが求められるのかを丁寧に説明することが、私も含め、変革のリーダーに与えられた宿題だと思っています。

そのためには過去の成功や事業の成果を、本当の意味で咀嚼しておかないとならない。そうでなければ、その上にチャレンジが大事です、といくら言葉で言っても、木に竹を接ぐと言いますか、ちぐはぐな心のこもらないメッセージになってしまいますから。

あと大切なのは、諦めない心ですね。わかってくれる人、わかってくれない人、時にいろんな意見があるのは事実ですので、まずは折れないこと。そして、意見を戦わせるのではなくて、相手に寄り添う気持ちで、なんとか変革を引っ張っていくことだと思います。私も諦めない気持ちで頑張っていきたいと思いますので、みなさんもお体に気をつけて、一緒に頑張りましょう。

第3部:「評価制度変更の時間軸は?」「コロナ禍で変わることは?」Q&Aタイム

弘子:

では、ここからはライブに切り替えてのQ&Aタイムに入ります。まず最初の質問は私から。今お話いただいた信念を持つに至るまでの、榎本さんのバックグラウンドをお伺いしたいのですが。

榎本:

私は40歳まで外資でコンサルティングをしていまして、最後はマネージングディレクターという役員をやりました。そこから先は、事業会社のIBMを経て、セールスフォース。そして、50歳から先の人生はどういう風にやっていこうかと考えて、「最後はやはり日本企業で働いてみたい」という想いもあった中に、ちょうどNECが今のポジションを探していて、ご縁あって本日に至りました。そこから今、57歳になりました。

弘子:

ありがとうございます。では、つづいて、視聴者から寄せられた質問を。

「大企業で評価のやり方を変えるには、組織を動かすことや、背景にある考え方を浸透させることなど、非常に難易度が高いと思うのですが、実行する上で気を付けてらっしゃることはありますか?」

榎本:

前提として、業績評価であれば、経営企画や財務ですからCFOのイニシアチブになると思います。また、人事考課ですと、CHROという人たちが考えます。私はCMOですので、直接的に評価制度を設計する立場にはありません。

けれども、今は特にNECの位置するITサービス市場が、いわゆるモノ売り切り型モデルから、サービスを継続してお買い上げいただくモデルに大きく移行していますから、いつまでも新規受注を重視した評価のままでは、誰も新しいビジネスモデルに行こうとしませんよね。そこは変えていかなくちゃいけないとは、私からもCFOやCHROにインプットしています。

またもともと当然、専門の人たちにもこのままじゃいけないという危機感はありまして、例えばNECでは数年前から、結果評価だけではなく、行動評価との掛け合わせで本人を多面的に評価する仕組みを導入しています。一朝一夕に評価制度を0から100へ変えることはできませんが、変えようとするベクトルは正しい方に向かって着実に動いているとは思っています。

弘子:

素晴らしいですね。

一方、同じ会社で長く働いてきている方は、空気のようにマインドや行動様式を身に付けている部分もあると思うんですが、評価制度の変化でそこは変わるのでしょうか?

榎本:

それは、絶対変わりますね。やはり評価制度というのは、行動を変えます。

評価をいくら気にしない、と言ったとしても、組織やチームで仕事している限りはルールがありますから。例えばサッカーのようにハンドのルールがあれば、誰も手は使いません。ゲームのルールは、そこでプレイする人たちの動きを確実に変えますよ。

弘子:

評価制度の変更に悩んでらっしゃる経営者も多いと思うのですが、どういう時間軸で考えたら良いかなど、アドバイスはありますか?

榎本:

NECのように労働組合があって、上場もしている企業ですと、組合と協議を始めて何らかの合意形成に至るまで、半年や一年かかるのはどこも一緒だと思います。ですので、最初の1年で例えば制度

についての理解が組合との共通認識になって、2年目から制度の運用が始まって、でも現場の声があってまた3年目で見直して。そうしているうちに会社の本気が従業員に染みていく。それでいくと、3〜5年くらいは妥当な時間のかけ方だと思います。これは私の経験値でしかないですけども。

弘子:

時間はかかるものだと言うことですね。

今、ちょうど入った質問ですが、「お客さまとの関係性が、日本と欧米では違うように感じます。そのことがリテンションモデルにシフトしようとした時に、日本企業に与える影響はありますか。あるとしたら何でしょうか」。

榎本:

そうですね。日本企業は平均寿命が長いので、企業間のお付き合いも長い歴史の中にありますし、財閥や系列との資本関係があることもありますが、それがサブスクリプションなどの新しいモデルに移行する時に影響あるかというと、それはほぼないと思います。その関係よりは、株主への説明責任を果たすことの方が重くなっていますから。

あとは事業そのものにもよると思いますが、リテンションモデルはスイッチングコストが低いことは世界共通だと思いますので、日本だけに特殊性があるかと言えば、ないと思います。セールスフォース時代、世界中のお客様に同じ契約条件で同じサービスをお届けしていましたが、日本だけ異常値が出たりもしていませんでしたので、意外とグローバルで同じモデルでいけるんじゃないかとは思っています。

弘子:

では、これが最後の質問になります。今、コロナ禍によって、良くも悪くも色々な影響を受けています。日本でもデジタライゼーションが今、どんどん進み始めたり、新しいことをやることへの意識の垣根が低くなったりしていることを感じますが、ほか榎本さんの視点から、気になる兆候はありますか。

榎本:

そうですね、DXへの追い風は爆風ですよね。その上で、日本の大企業に顕著に出る影響は、このタイミングを受けて行政が圧倒的にデジタル化することだと思っています。日本の行政は細やかですけど、その分、非効率な面が多くありますよね。10万円の特別定額給付金も郵送ベースで、今は支給まで何ヶ月もかかっていますが、これらはデジタル化によって圧倒的に進化します。

例えばデンマークのデジタルガバメントを支えているのはNECのグループ会社ですし、インドの国民IDも弊社がやっていますが、あちらでは同じような給付金が1週間かからず全国に支給し終わっているんです。それが行政のデジタル化による本来のスピード感なわけで、それでいくと日本は改善の余地がものすごくあります。行政が変わると社会の回転スピードそのものが変わって、どんどん良くなるので、それは日本にとっても、そこで事業をする日本企業にとっても、大変に追い風になると思っています。

弘子:

それは楽しみですね。榎本さん、本日は素晴らしいお話をどうもありがとうございます!

[予告] Pluseシェアリング第3回は 8/26 (水) 11時~ 開催!

3回目の本ウェビナーでは、ゲストスピーカーにマクニカネットワークスのカスタマーサクセスマネジャーである高橋 未幸(みゆき)さんをお招きし、PulseのキーノートからVMWareのフィル・パルゴーラ氏のセッションを取り上げ、「パートナーに向けたカスタマーサクセス『パートナーサクセス』」について解説、議論します。

対談後は ライブQ&Aタイムを約10数分間設け、同ウェビナーをライブ視聴くださる方からチャット欄経由で寄せられたコメント・質問にお答えしていきます。

日程

2020年8月26日(水)11時~

概要

テーマ:パートナーに向けたカスタマーサクセス『パートナーサクセス』

● ゲスト マクニカネットワークス CSM 高橋 未幸(みゆき) 氏

● ホスト サクセスラボ 代表 弘子 ラザヴィ

内容(35~40分)

1. 挨拶&ゲストスピーカーのご紹介(約1分半)

2. 本日取り上げるセッションの紹介(約8分)

3. ゲストとの対談(約11分)

● セッションで興味深かった点

● マクニカネットワークスのパートナーサクセス:VMWareとの類似点

● (同上):VMWareとの相違点

● 日本ならではのパートナーサクセス

● コロナ禍におけるカスタマーサクセス

4. ライブQ&A(~約15分)

実施形態

YouTubeストリーミング配信

※放映後にアーカイブ動画を公開します

参加費

無料

※事前登録は不要です

協賛

主催

![]()

※ Pulseシェアリング第1回目のレポート「圧倒的成果を生んだプリセールス&ポストセールスの連携事例」もぜひ併せてご覧ください!

(以上)