購入してもらうことではなく、購入を通してカスタマーに成功を手に入れてもらうことに価値を置くのが、今話題のサブスクリプションなどに代表されるリテンションモデル。「モノ売り切りモデル」から「リテンションモデル」への事業モデルの軸足シフトには、「リテンション率」に代表されるカスタマーサクセス指標が欠かせません。

本記事では、リテンションの意味やリテンション率の算出の仕方、またそこからつながるリテンションモデルの概念と事例について解説します。

Index

└音楽ストリーミングサービスにおけるリテンションモデルの事例

└リクルートマーケティングパートナーズにおけるリテンションモデルの事例

1)リテンションの意味

・リテンションとは

リテンションは、「保有」「維持」などと訳します。

マーケティング領域で用いられる場合は、「既存顧客の維持」を意味するようになりました。

商品やサービスを購入してくれたカスタマーに、その後も継続して利用し続けてもらうためのマーケティング活動で、リテンションマーケティングと呼ぶこともあります。

なお最近、話題に上がる「CRM(Customer Relationship Management)」は、リテンションマーケティングの一環です。

カスタマーリレーションシップマネジメントの略語で、顧客管理、または顧客関係管理と訳されます。カスタマー(顧客)と良好な関係を構築することを目的としたマネジメントの概念ですが、ITツールとしてのシステムを指す場合もあります。LTV(顧客生涯価値)を高めるために行われます。

・リテンション率(リテンションレート)とは

リテンション率は、「定着率」や「継続率」とも呼ばれるカスタマーサクセス 指標です。一定期間にWebサービスやアプリに再訪したユーザーの割合を指します。

第2章で説明する「リテンションモデル(音楽配信サービスなどのサブスクリプションに代表される)」の場合、リテンション率を最大化することが大変に重要になります。

なお、リテンションレートは、一定期間における、以下の計算で算出します。

“リテンション率=「継続カスタマー数」÷「新規カスタマー数」”

例えば、新規カスタマー数が100名、1カ月後の継続カスタマー数が50名の場合、

“50÷100=0.5(リテンション率)”

つまり、1ヶ月後の離脱率は50%という計算になります。

その後、2カ月が経ち、継続カスタマーが25名となった場合、

“25÷100=0.25(リテンション率)”

つまり、2カ月後の離脱率は25%という計算になります。

・リテンションにおける3つの教訓

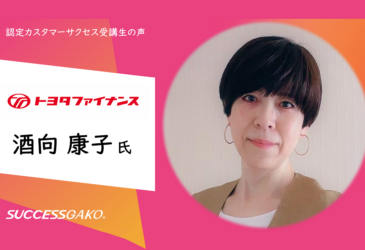

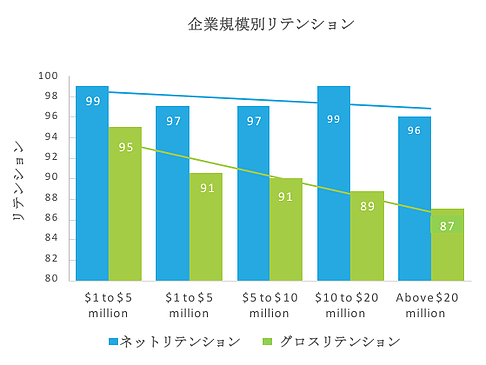

上記は、私たちが2017年に実施したSaaS企業調査に基づく発見です。創業間もない若い企業は、経験を重ねた企業よりもグロスリテンションの水準が高いことを示しています。

私たちはこれを「偽善 (false positive)問題」と呼びますが、創業5年未満の企業や爆速で急成長中の企業はこの問題を本当によく理解すべきです。若い企業のリテンション水準が高いのは、彼らのカスタマーの大部分は “新規” という事実のせいである、と考えるためです。

創業直後の1年間は、全カスタマーとの関係も1歳未満であり、その後の成長率次第ではありますが、さらに数年にわたり、関係が1歳未満の既存カスタマーの割合は50%以上である可能性が高いのです。

仮に、あるSaaS事業が創業後5年間、毎年売上が倍増し続けたとしましょう。彼らのカスタマーの期待寿命が、もし3年と大変短かったとしても、古株カスタマーの割合が新参カスタマーを上回るまでの少なくとも最初の6年間は、グロスレベニューリテンションは非常に良い水準を維持し続けるのです。

契約した年度別にカスタマーを分類してコホート分析をすることで、見せかけのリテンション水準の背後に潜む本質的なリテンション能力を早い段階で把握することができます。

【教訓1】

SaaS企業のマネージャーや投資家は、創業直後あるいは爆速成長中のSaaS事業のチャーンに潜む、この「偽善現象」を正しく認識すべし

今年の調査で発見したもう1つの面白い傾向は、企業の規模に関わるものです。

私たちの最初の仮説は、企業が成長してカスタマーサクセスのスキルとリソースが増えればチャーンは減少する、でした。しかし結果は全く逆でした。企業規模が大きくなるにつれ、実はグロスリテンションも悪化し、ネットリテンションはほぼ同水準を維持します。

それには2つの要因が考えられます。

1)企業規模は操業年数と相関するため、必然的に規模の小さい企業は若い企業であり、結果、前述の「偽善問題」が表面化している企業です。事業が成熟して一定規模に到達した時に初めて、実力としてのリテンション水準が明らかになるのです。これらの大企業では、カスタマーサクセスがうまく機能し、リテンションの改善に貢献している可能性が非常に高いのですが、残念ながら、彼らのカスタマー基盤が自動的に老朽化することの影響により、その改善効果が打ち消されてしまうのです。

2)大企業になると、チャーンを根絶する方法は見つけられないかもしれませんが、既存カスタマーからより多くの収益を上げる方法は見つけられることが明らかです。SaaS事業が大きく成長するにつれ、クロスセル、アップセル、そして価格引き上げによるプラス効果が、リテンション低下によるマイナス効果を完全に相殺するため、グロスリテンションとネットリテンションの差は徐々に大きくなっていきます。これは、グロスリテンションの実力が許容水準で安定していて、かつネットリテンションを引き上げるための営業効率が悪くない限り、健全な現象です。

【教訓2】

企業が大きくなる(年を重ねる)ほど、カスタマーサクセスはより難しくなると心得るべし

SaaS企業でカスタマーサクセスリーダーが活躍しているという事実は、ネットリテンションという視点において非常に大きな差を生んでいることがわかります。

過去の分析では、ネットリテンションが1パーセント上昇すれば、企業価値は5年間で12%向上することが実証されています。上の表にある水準(6%)へリテンションが改善すれば、売上成長、成長率改善、生産性改善などにより、5年間で企業価値が74%増加すると予測されます。

【教訓3】

どんな規模であろうと、SaaS企業にとって、リテンション水準が高いことの企業価値評価への影響は数年で1000万ドル(約10億円)の差を生むことを肝に銘じるべし

※出典元: Gainsight社の許可を得て、“The Essential Guide”原文を和訳して一部抜粋しています

2)リテンションモデルの定義

・リテンションモデルとは

以下4要素すべてを満たすプロダクト・サービスを、「リテンションモデル」と定義します。

1)利用者が、日常的・継続的にそのプロダクトを利用し、モノの所有に対してではなく成果に対して対価を払う

2)利用者が、いつでも利用を止める選択権を持ち、かつ初期費用が非常に少なくてすむ

3)利用者が、それ無しでは生活や仕事ができない・使い続けたいと断言できるほど明らかにプロダクトが常に最新状態に更新・最適化され続ける

4)利用者が、自分にとって嬉しい成果を得られるならば、自分の個人データをプロバイダーが取得することを許す

・音楽ストリーミングサービスにおけるリテンションモデルの事例

音楽のストリーミングサービスを例に、従来モデルと比較しながらリテンションモデルの意義を説明します。皆さんの中にも、音楽を聴くためにCDやDVDを購入した経験のある人は多いと思います。しかし、今でもよくCDを買うという人は実はもう少数派ではないでしょうか。

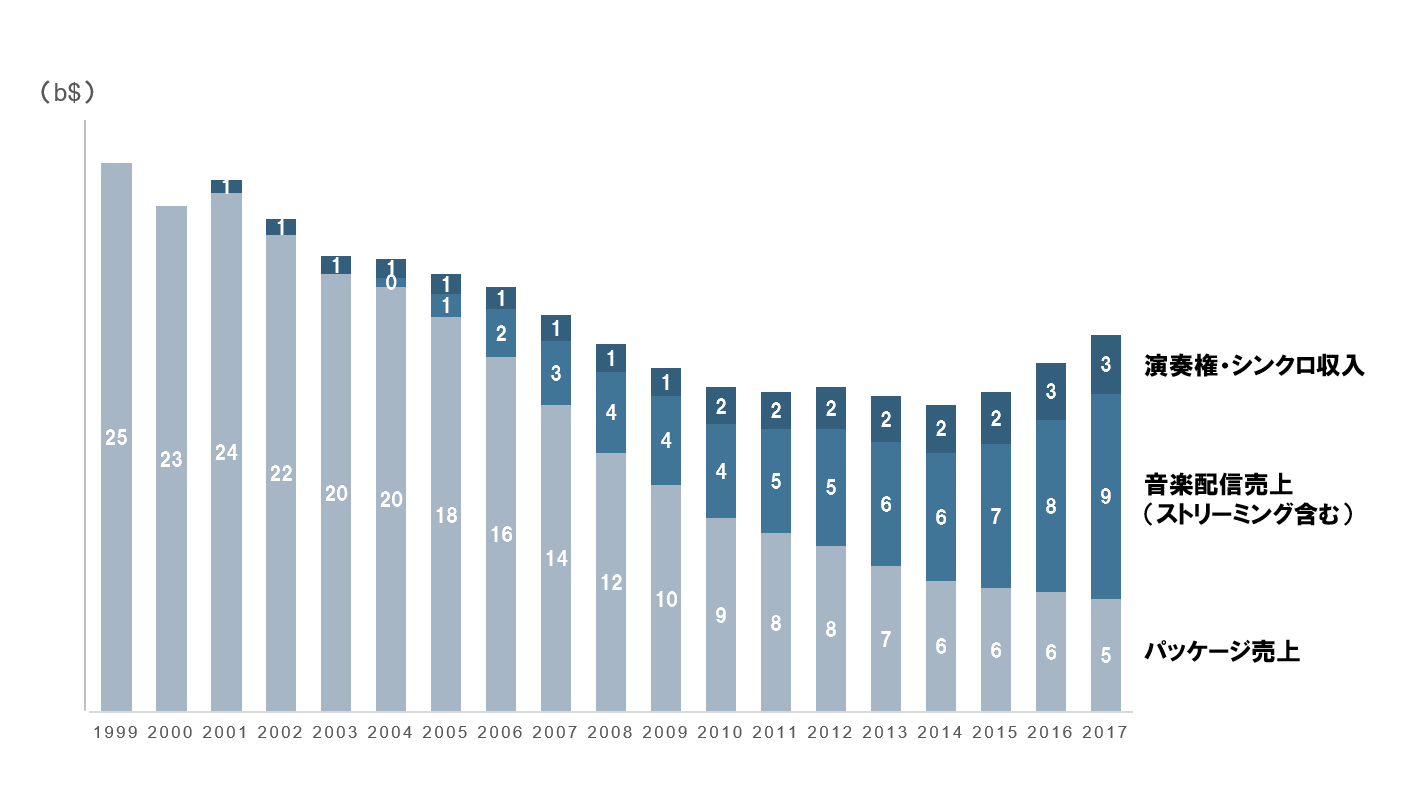

図1は、国際レコード連盟(IFPI)が「Global Mucis Report 2018」で公表する世界の音楽売上の形態別トレンド。過去20年にわたり市場全体が急減する中、音楽配信売上(ストリーミング含む)は直近10数年で急成長しているのが分かります。世界の音楽市場では、CD販売等のパッケージ市場は既に3割を切る少数派になり、代わりに音楽配信市場が多数派になっています。

<図1>世界の音楽売上トレンド

インターネット経由で音楽を楽しめるサービスは、Amazonプライムミュージック以外にも、 iTuneや Spotify など多様な選択肢があります。そういう現在は、CDを購入していた時代に比べて格段に安い費用で音楽を楽しむことが誰でもできるようになりました。

単に安いだけではありません。スマートフォンなどの、インターネットに繋がった持ち運べる高品質なデバイスの選択肢も増えた結果、高価な音響機器を購入しなくても、そしてCDプレイヤーのない屋外にいても、いつでもどこでも質のよい音楽を楽しむことができるようになったのです。

さて、この音楽ストリーミングサービスはリテンションモデルでしょうか?

先述の定義に沿ってAmazonプライムミュージックを例に考えてみます。

1)プライム会員は、好きな時・好きな所で、手持ちの汎用デバイス(スマートフォンやタブレット、PCなど)に、100万楽曲以上の中から好きな音楽を好きなだけ何曲でもダウンロードして楽しめる。またそうできること(成果)に対し会費を支払う

2)プライム会員は、いつでも会員登録をキャンセルないし会員資格を終了でき、必要に応じ会費の返金を受ける。30日間の無料体験をへて、月額400円ないし年額4,900円の会費を払うことで、プライムミュージックを含むすべてのプライム会員サービスを利用できる

3)プライムミュージックの楽曲は定期的に新しく入れ替わり、またスマートフォンやタブレットに楽曲をダウンロードして保存できる無料アプリや、アマゾンEchoなど新種デバイスが利用できるようになるなど、利用者が飽きずに楽しめるよう常にサービスが最適化され続ける

4)プライム会員は、プライムミュージックを楽しめる代わりに、いつ・何を聴いたかの利用データをアマゾンが保有することを許可している。それらのデータに基づき画期的な新サービスが提供されたり、パーソナライズされた提案がされるのを期待する人もいる

お分かりですね。音楽ストリーミングサービスは明らかにリテンションモデルです。

一方、従来のCD販売事業を同様に考えてみるとリテンションモデルに該当しないことがはっきり分かります。

1)所有するCDに収録された楽曲(1枚当り10数曲)は好きな時・好きなだけ何度でも楽しめるが、そのためにはモノ(CDに加え、必要に応じCDプレイヤーなどの専用デバイス)の所有に対し購入対価を支払う

2)CDはいつでも所有権を放棄(廃棄)ないし売却できるが、所有権を取得するための初期費用はCD1枚あたり約1000~3000円かかる

3)所有するCDは、プロダクトとしての価値が供給者によって更新されることはなく、逆に利用頻度や保存状況によっては物理的な価値が劣化する場合もある

4)供給者は、販売後のCDが誰に・どう視聴されているかに関する利用データを取得できない

このCD販売事業のような従来のモデルを「モノ売り切りモデル」と呼びます。

※出典元:弘子ラザヴィ著『カスタマーサクセスとは何かー日本企業にこそ必要な「これからの顧客との付き合い方」』(英治出版・2019年)より、一部加筆修正をして抜粋しています

3)リテンションモデルの成功事例

・リクルートマーケティングパートナーズにおけるリテンションモデルの事例

リクルートマーケティングパートナーズは、「Cheers! Your Life. 人生に、拍手があふれる世界を」をビジョンに掲げ、結婚、まなび、カーライフなどライフイベント領域でビジネスを展開する、多くの方がご存知の日本企業です。同社の主要サー ビス「スタディサプリ」の高校向けサービスでカスタマーサクセスが生まれたお話を紹介します。

スタディサプリ(当初は「受験サプリ」)は2012年に登場して一世を風靡しました。5教科18科目の人気講師の”神”講義を含む講義動画4万本以上を、スマートフォンやPCからいつでもどこでも、月額980円?を払えば見放題で学べるオンライン学習サービスです。

従来の生徒向け対面講義は、教室の収容生徒数に加えて時間や予算という大きな制約がありました。スタディサプリなら、地域差や所得差という教育環境格差を解消し、インターネットを活用することでいつでもどこでも好きなだけ学べます。その価値は登場した当時も今もとても斬新です。

▼1.「カスタマーは誰か?」そして「自分たちの提供価値は何か?」を明確に定義した

一般高校生・受験生向けで始まったスタディサプリでしたが、現在は高校でも採用されています。高校向け(toB)サービスは、従来の生徒向け(toC)サービスに先生向けサービスが付加されています。

先生はオンラインで宿題を配信して生徒に学習を促したり、到達度テストの結果を踏まえて学習進捗を管理したり、オンラインのコミュニケーションも活かして1人ひとりをきめ細かく指導したりなど、生徒の学習・進学の手助けを効率的・効果的に行えます。一方、生徒は自分のペースで学べ、学校の先生や同級生、先輩から助言をもらって動機付けられながら勉強できます。

とても分かりやすい価値あるサービスですが、高校向けサービスを始めた当初の数年間に同社は痛手を負う経験をしました。それは、学校向けサービスを生徒向けサービスの延長で始めてしまい、そもそもカスタマーは誰なのか?、生徒なのか、先生なのか、はたまた保護者なのか?、そしてカスタマーへ届ける価値は何なのか?といった議論が十分ではないまま、マーケットの拡大を図ろうとしてしまったのです。

「営業のリクルート」と言えば、誰もがその凄さを否定しないほど強力です。立ち上げて数年で導入校は千校を優に超え、売上も急成長しました。しかし、その後に継続利用に繋がらない高校が多数でてきてしまいました。日本全体で数千校という限られた市場で、本質的な「誰に何を届けるのか」が定まっていない荒い営業をすれば、成長が止まるどころか営業先がなくなってしまうことを意味します。つまり明らかに死活問題でした。

そこで同社は基本に立ち戻り、社内でも人によって定義がバラバラだった「カスタマーは誰か?」を徹底的に議論し、「カスタマーは先生である」と定めました。同時に、先生へ提供する価値も明確にしました。即ち、同サービスの提供価値は、スタディサプリというツール自体でも、それが生徒に利用されることもなく、スタディサプリを通じて先生が抱える課題を解決する、要は先生に成功を届けることが価値だという点を明確にしたのです。

成功の具体的な内容は「生徒の成績が上がり希望の大学に進学する」、「成績がふるわない生徒に学習習慣がつく」、「指導によい評判がたち入学希望者が増える」など先生によってさまざまです。しかし明解なのは、「利用される」こと自体が目的ではないということです。どれほど多く利用されても、先生が成功を手にできなければ価値を提供したことになりません。

教育はそもそも時間のかかる世界です。教育を使命とする先生へ成功を届けるのは一筋縄ではいきません。そこで、成功を届けることを短期で一足飛びに達成しようとしないことも決め、段階的に価値を提供していく道筋を明確にしました。こうして「スタディサプリというツールを入れて終わり」ではなく、必要なら導入先のシステムガバナンスを一緒に考えたり、悩んでいる先生の相談相手になったりなど、「買っていただいた後が大切」を追求する行動を広げていったのです。

▼2.「カスタマーへ成功を届ける」を追求したら売り方が変わった

高校向けサービスを始めた当初は、「カスタマーは誰か?」や「カスタマーの成功は何か?」を考えるよりも短期の事業成長が優先されました。つまり、ICT化や動画活用などの先進ニーズがある学校に狙いを定め、「全生徒への導入」よりも、比較的受け入れやすい「希望生徒(スポット会員)への導入」を優先して営業しました。結果、新規顧客の獲得という意味では大成功を収めましたが、サービスが継続して活用される状態に至りませんでした。

カスタマーは先生だ、先生に成功を届けるには全生徒がツールを使うことが大切だと誰もが納得した後は、「全生徒への導入」へ営業の舵が一気にきられました。

ただし営業の難易度は上がります。そこで営業戦術を「型」として具体化したプレイブック「スタディサプリスタンダード」を作成し、全営業担当へ時間をかけて徹底的に浸透させる努力をしました。同時に、先生の成功に繋がる「活用提案」をマネジメント層が意識して推奨し、勉強会や事例共有を積極的に推進したり、ナレッジ推進を表彰したりもしました。

活用提案型営業を上手く展開し同社内の栄えある賞を獲得した向後俊介氏が語る:

「先生の教育ポリシーに注目します。ただ、教育ポリシーは正面から聞いても大抵教えてもらえず、言語化のハードルも高いです。そこで僕は、先生に普段どんな授業のスタイルをとっているのかを尋ねます。そこから想像して、その先生が最も大切にしていることをつきとめています」

まだ同氏は、先生の希望にあった使い方を提案することで発想の転換を促すため、さまざまなスタディサプリの使い方事例を頭に蓄積しています。

「『生徒は授業の動画なんて見ない』と思い込んでいる先生がいました。僕は(見る・見ないを議論せず)先生の抱える課題やその先の計画を質問しました。すると「自学自習の時間を増やしたい」という課題を抱えていることが分かりました。そこで動画に付属されている紙プリントを宿題に出すことを提案し、生徒が家で宿題をしていて答えにつまったらすぐ動画を観て解決できるというメリットを伝えたところ、「確かに、これは使えるね」と納得してもらえました」

向後氏の例は「カスタマーへ成功を届ける」を追求することで売り方の行動が大きく変わった良い実例です。

▼3.成功を届けるためにプロダクトと営業が一枚岩になる仕組みを入れた

営業が短期の売上を優先していた頃は、プロダクトも営業の声に従い、売上の最大化に繋がる新機能を開発して納期通り納品することを優先していました。そして、売った後のプロダクトがカスタマーにどう活用されているのかへ注意を払うことは次第に優先順位が低くなっていました。

先生へ成功へ届けることが大切だという点を明確にしてからは、プロダクトも大きく変わりました。プロダクトの価値は先生の成功へ貢献することだとし、提供価値の大きさに基づいてプロダクトの開発優先順位を決める方針に変えて、そのための仕組みを取りいれたのです。

また、営業とプロダクトのベクトルを合わせるため、両者のスローガンとKPIを同期させ、プロダクトの活用データを可視化するダッシュボードを開発し、営業が活用データを基に先生とコミュニケーションできるようにもしました。

▼4.業績に貢献する大きな成果が生まれた

カスタマーサクセスを推進した結果、目覚ましい成果が実現しました。営業の難易度が高い「全生徒へ導入」する高校の比率はなんと約8割まで向上しました。さらにネガティブな問い合わせは大きく減り続け、非常に高いリピート率が安定して続く状態になりました。加えて、カスタマーの効果実感が進んだことで、アップセルや新規開拓の推進にも弾みがつきました。

結果、売上は改革前から一層大幅に増加、さらに将来も力強い成長が見込める事業へと生まれ変わったのです。

リクルートマーケティングパートナーズの高校向けスタディサプリ事業は、カスタマーサクセスを推進することで、目覚ましい成果と将来の展望を手に入れました。現在はこの成功事例をグループ全体に普及させる活動を推進しておられます。

※出典元:SUCCESS LAB『国産カスタマーサクセス事例(1)リクルートマーケティングパートナーズ』(https://success-lab.jp/customer-success-made-in-japan1/)

あわせて読む

カスタマーサクセスに関連するBasicな用語を解説。

・カスタマーサクセスとは?定義・事例から、KPI設計、職種まで教えます

・LTVとは?定義や算出方法、CAC・チャーンとの関係性まで

・カスタマージャーニーとは?定義や考え方、カスタマージャーニーマップの作り方まで

・NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは?定義や計算方法、調査用お勧めソフトウェアまで

・オンボーディングとは?意味や設定方法、日本企業での成功事例まで

監修

弘子ラザヴィ Hiroko Razavi

経営コンサルタント。サクセスラボ株式会社代表取締役。一橋大学経営大学院修士課程修了。大学3年次に日本公認会計士二次試験合格。公認会計士として数多くの企業実務に触れたのち、経営コンサルタントに転じる。ボストンコンサルティンググループでは全社変革・企業再生プロジェクトを、シグマクシスではデジタル戦略プロジェクトを多数リード。2017年、スタンフォード経営大学院の起業家養成プログラムIgniteに参加するためシリコンバレーに在住した時にカスタマーサクセスに出会う。帰国後、サクセスラボ株式会社を設立。シリコンバレーで築いたネットワークを活かし、カスタマーサクセスに本気で取り組む日本企業を支援している。また日本で活躍するビジネスパーソンに向けた情報サイト「Success Japan(https://success-lab.jp/successjp/)」の運営などを通じ、カスタマーサクセス市場の活性に努めている。