購入してもらうことではなく、購入を通してカスタマーに成功を手に入れてもらうことに価値を置くのが、今話題のサブスクリプションなどに代表されるリテンションモデル。モノ売り切りモデルからリテンションモデルへの事業モデルの軸足シフトには、「LTV」に代表されるカスタマーサクセス指標が欠かせません。

本記事では、LTVとは何か、またそこからつながるCRMやカスタマーライフサイクルの考え方についてを、順を追って解説していきます。

Index

└CRM(Customer Relationship Management)

1)LTVの定義

・LTVとは

LTVとは、Life Time Valueの略。「カスタマー(顧客)生涯価値」と訳します。カスタマーが特定期間に商品やサービスを購入した金額の合計を指します。

そしてLTVは、サブスクリプションモデル、または定期収益型の事業などに代表される「リテンションモデル」に最も適した概念です。なぜなら、このタイプの事業はカスタマーの新規契約、契約離脱、定期的支払額などを簡単にトラッキングできるからです。

でもどのようなビジネスモデルであれ、現代のあらゆる企業はカスタマーを維持する必要があります。

そのためLTVは、商品やサービスのカスタマーロイヤルティ(顧客愛着度)や購買データを把握するために欠かせない指標です。

・LTV算出・計算方法

最も単純なLTV計算式でいうと、プロダクトまたはサービスのコストにカスタマーの平均利用期間を掛けたものです。

“LTV=(平均利用単価)×(平均利用頻度)×(平均継続利用期間)”

例えば、平均利用単価が1000円で、毎月利用する商品で、継続利用期間が3年間の場合、

“1,000×12×3年=36,000”

つまり、LTVは36,000円という計算になります。

カスタマーを1名獲得すると、36,000円の売り上げが見込めるという意味です。

LTVは高ければ高いほど良いです。つまり企業は、売上、取引量、リテンション率を上げる方法を積極的に見つけなければなりません。

・LTV、CAC、チャーンの関係性

「CAC(Customer Acquisition Cost)」とは、新規カスタマーを獲得するために要する費用です。

CACを計算するには、営業、マーケティングや、オンボーディング(カスタマーがプロダクトやサービスを使いこなせるようになるための期間・プロセス)などへ、人件費含め、どれだけ会社全体で費用をかけたか知る必要があります。その費用金額を新規カスタマーの人数で割り求めます。ある特定期間(たとえば、毎月、四半期、毎年など)に対して計算する必要があります。

例えば先ほどのLTVで、CACが10,000円だったとすると、

“36,000−10,000=26,000”

つまり、新規カスタマー獲得費用(CAC)を差し引いた売り上げは、26,000円となります。

ここからさらに顧客維持コストを差し引くこともできます。

お分かりの通り、CACは低ければ低いほど良いです。つまり企業は、獲得効率を改善し、リード件数を増やす方法を常に検討しなければなりません。

また、「チャーン」とは、ある期間に失ったカスタマーの割合です。

CACの上昇とLTVの低下に繋がる重要指標になります。契約解約が大量に発生する場合、そのプロダクトやサービスに根本的な問題がある可能性が非常に高いです。つまり、営業活動とマーケティング活動を改善しても解約抑制の解決策になりません。

事業で成功する鍵は、LTVをなるべく大きくし、CACをなるべく小さくし、チャーンは抑えることです。

※出典元: Gainsight社の許可を得て、“The Essential Guide”原文を和訳して一部抜粋しています

※さらに詳しくはこちらの記事をチェック: Success Japan『未上場SaaS企業調査 2017 結果 (1) リテンションの現状』(https://success-lab.jp/customer-success-made-in-japan2/)

2)CRMとカスタマーライフサイクルの考え方

・CRM(Customer Relationship Management)

カスタマーリレーションシップマネジメントの略語で、顧客管理、または顧客関係管理と訳されます。カスタマー(顧客)と良好な関係を構築することを目的としたマネジメントの概念ですが、ITツールとしてのシステムを指す場合もあります。LTV(顧客生涯価値)を高めるために行われます。

・カスタマーライフサイクル

商品やサービスにおけるカスタマーリレーションシップ(顧客関係)の周期を、「カスタマーライフサイクル」と呼びます。

ここではまず従来の「モノ売り切りモデル」をカスタマーライフサイクルの視点で整理しました。

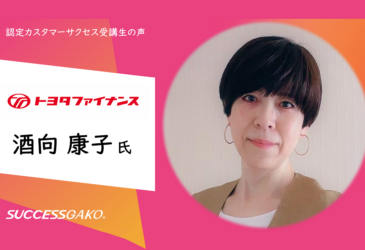

<図1>カスタマーライフサイクル(モノ売り切りモデルの場合)

一般的に「AIDMA(アイドマ)の法則」という名で親しまれる消費者の心理・行動モデルです。

モノを認知する(Attention)から始まり、関心が生れ(Interests)、欲しくなり(Desire)、欲しい気持ちが記憶に残るほど高まり(Memory)、モノを買うという行動(Action)で終わります。

モノ売り切りモデルの勝者は、このカスタマーライフサイクルに則ってマーケティング戦略や営業戦略を練り、施策やツールを駆使して最大の「購買」を勝ち取ってきたと言っても過言ではありません。

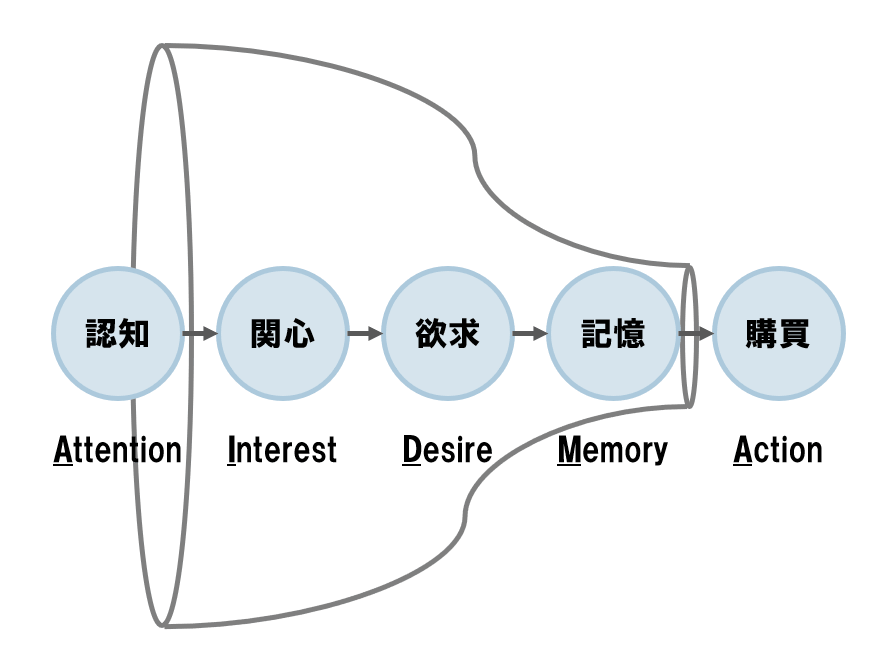

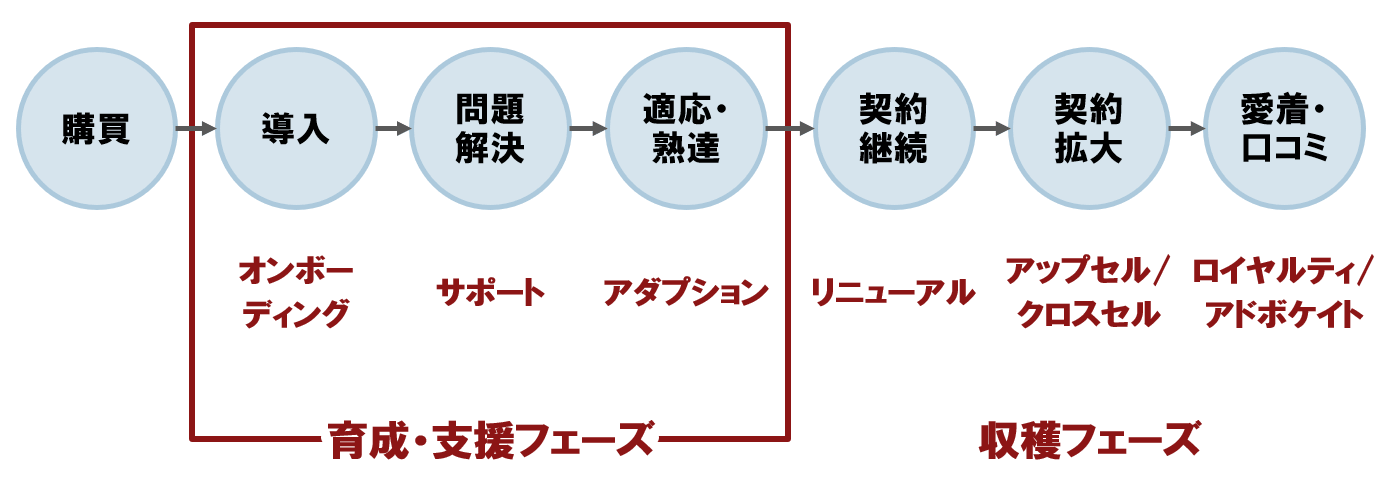

一方、以下の図は「リテンションモデル」の勝負の舞台を同じくカスタマーライフサイクルの視点で整理したものです。

<図2>カスタマーライフサイクル(リテンションモデルの場合)

![]()

一目瞭然ですが、モノ売り切りモデルの最終地点「購買」からリテンションモデルの勝負が始まります。「買ってもらわないと勝負が始まらないなら、買ってもらうまでも勝負の舞台では?」と思われたかもしれませんが、2つの理由からそれは明快に違います。

理由の1つは、厳しい言い方ですが、リテンションモデルでは買ってもらえなければ最初から勝負にならない、つまり文字通り勝負の舞台に上れないのです。

デジタル技術の革新に伴い、売り手のプロダクトをつくる技術的・コスト的ハードルが下がり、買い手の初期費用のハードルも下がり続けている現在、プロダクトをつくって買ってもらうこと自体は驚くほど容易になりました。もちろん競合も増えるため競争も容易になったとは言えませんが、現代は新規顧客を獲得できなければ勝負の舞台に立てないのです。

もう1つの理由は、「買ってもらってから」の勝負に勝てると「買ってもらうまで」のプロセスが自動的についてくるからです。どういうことかと言うと、成功したカスタマーがあなたの企業やプロダクトの熱烈なファンになり、良質な見込み客を口コミで連れて来てくれます。

この域に達すれば、誤解を恐れず言うと「数打てば当る」式に陥りがちな従来のファネル原則がゼロから見直しを迫られます。と聞くと、従来の営業やマーケティングの経験・スキルを武器にしている人は不安を覚えるかもしれません。しかしチャンスと考える企業は多いはずです。なぜなら、これまで必須だった先行投資を大幅に抑制でき、かつ加速的に売上が成長する素晴らしい世界だからです。

<図3>カスタマーライフサイクル(リテンションモデルの場合)

・カスタマーサクセスの基本用語

カスタマーライフサイクルに関する基本用語を補足します。

図4は、図2や3に示した買い手視点の段階それぞれに対応する、売り手視点の呼称をカタカナで付記したものです。これらの言葉はカスタマーサクセスの基本用語なので、ぜひ理解してください。

<図4>カスタマーライフサイクル(リテンションモデルの場合)

・「オンボーディング」

カスタマーがプロダクトを買った直後から始まります。

プロダクトを仕事や生活での実際の利用環境におき、ID登録や基本設定を済ませ、利用者に一通り使い方を理解してもらうことで各自が迷わず自立的に使えるようにする段階です。通常、数日、数週間、数ヵ月といった一定期間で定義され、その間に最適化されたステップや方法論に基づいて必要な活動を実施します。

・「サポート」

カスタマーがプロダクトを利用中に問題を抱えたり質問が生まれたりした時に単発的に生じる段階です。

問合せを受け取る(「チケット発行」とも言う)ことで始まり、問題が解決したことを確認して終わります。一般的に「カスタマーサポート」とか「コールセンター」と呼ばれる機能が深く関与します。なお「サポート」は「支援する」という一般動詞としてよく使われる言葉ですが、カスタマーサクセスに携わる人が「サポート」と言う時はこの段階、即ち「明快な始まりと終わり、そしてその原因となる事象が存在する特定の期間」を意図することが多いです。

・「アダプション」

オンボーディングが終わりサポート中でもないカスタマーに対し、プロダクトをより使いこなしてより高い価値を出してもらうのに必要な活動を実施する段階です。

目先の目標は「リニューアル」や「アップセル/クロスセル」ですが、それらはあくまで通過点で、究極的に目指すのは「ロイヤルティ」の段階です。そこが、明確な終わりがあるオンボーディングやサポートと異なり、故に終わりなく続く「ジャーニー」と呼ばれるのが相応しい段階なのです。

・「リニューアル」「アップセル」「クロスセル」

「リニューアル」はカスタマーが利用中のプロダクトの更新契約に、「アップセル」は同じプロダクトを買い増す契約に、「クロスセル」は違うプロダクトの新規契約にハンコを押してくれる段階です。

・「ロイヤルティ/アドボケイト」

リテンションモデルの究極の目的です。

カスタマーがプロダクトを利用することで成功を手に入れ、「これ無しでは仕事/生活ができない」状態(ロイヤルティ)になり、さらに愛着の感情も生まれます。結果として、口コミや見込み客の紹介などが自然と生まれている段階(アドボケイト)です。つまりリテンションモデルの最終地点なのです。

リテンションモデルの勝負は、「育成・支援フェーズ」と括ったところ、即ちオンボーディング、サポート、アダプションの成否で決まります。ここでカスタマーの成功に繋がる効果的な育成や支援をできるかどうかが勝負どころで、その成否がリニューアル以降の収穫フェーズを左右するのです。

※出典元:弘子ラザヴィ著『カスタマーサクセスとは何かー日本企業にこそ必要な「これからの顧客との付き合い方」』(英治出版・2019年)より、一部加筆修正をして抜粋しています

3)LTVの成功事例

・メルカリにおけるLTV事例

株式会社メルカリは「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」をミッションに、個人間(C to C)で簡単かつ安全にモノを売買できるフリーマ―ケットアプリ「メルカリ」を展開する日本企業です。創業から5年後の2018年に東証マザーズ市場への上場を果たしました。2018年6月期の連結売上は357億円なのに対し、上場日の終値に基づく時価総額は7000億円を超えるなど、非常に高い期待がよせられています。「誰かには価値があるのに「捨てる」をなくす」という発想自体が斬新なサービスですが、プロダクトのカスタマー体験(CX)が非常に優れていることでも有名です。

▼1. 世界基準でカスタマー体験(CX)の改善に取り組む

メルカリジャパンのCEO 田面木宏尚(たものき・ひろひさ)氏は言います。

「選択肢がいろいろあるなら、便利さを頭で理解して満足するのではなく、心で満足するサービスを使いたいですよね? 心で満足した体験は必ず周囲の人に伝播します。心に残るプロダクト体験を設計し、心で満足してもらえるサービスにすることが僕の考えるメルカリのゴールです」

カスタマー体験を良くすることは「メルカリのお客さまの気持ちを十分に理解すること」そのもの。しかしお客さまはあまり本音を語ってくれないし、多種多様な声のなかから「これはサービス改善の種だ」と思われる声を探し出して最適解を見つけるのは至難の業。そこでメルカリでは、できる限り多様な形でVoCを集めることと、集めたVoCをできる限りの多くの人で読み込むことをしています。

ひとつの例が「VoC読み込み合宿」という取り組み。文字通りオフサイトの合宿形式で、チームに分かれて全員で事前に読んできたVoCを再度読みこみ、1日中さまざまな角度から討議してお客さまの声を評価し、その中からプロダクト改善の最適解を見つけていきます。

もう1つの例は「メルカリサロン」と呼ばれるオフラインのイベント。メルカリのお客さまに実際に集まっていただき、さまざまな意見を直接聞く座談会の場です。そこにはメルカリのプロダクトマネジャーやカスタマーサービスのメンバーが同席します。

できる限り多様なVoCを集めるため、カスタマーサービスに届く声やサロンで直接聞く意見のほか、NPS(Net Promoter Scoreの略。企業やブランドへ寄せる愛着や継続利用意向の度合いから顧客ロイヤルティを数値化する指標)やCSAT(Customer Satisfactionの略。顧客満足度。プロダクトへの満足度合いを数値化する指標)など世界基準のプログラムも活用しています。また、山田進太郎会長も小泉文明社長もお客さまからの電話を取って実際の声を直接聞くし、田面木氏もサロンに参加してお客さまの意見を直接聞きます。田面木氏は言います。

「先日、60歳以上のお客さまがお集まりになったサロンに参加しました。面白かったのは、共通の趣味をもつ人とのやり取りから『こんなものを好きと思ってくれる人がいるんだ』という発見をし、出品者と購入者が仲良くなって文通が始まったというんです。売買だけでなく、お客さま同士がコミュニケーションを楽しんでいらっしゃるというのは嬉しい発見でした」

メルカリでは、カスタマー体験を良くする取り組みを始める時に大切にすることがあります。それは、声をあげてくれたお客さまへ改善したことをきちんと伝えるところまでのクローズドループが回る仕組みを「プログラム」としてまず先に作ること。なぜなら、プログラムが無い中でVoCを集めても、ただ「聞く」だけで改善に繋がらないことが多いからです。

こうした1つひとつのことすべてが、メルカリという優れたカスタマー体験をもたらすプロダクトに直結しています。

▼2. テクノロジー「以外」もメルカリの大切なプロダクト価値

メルカリは、テクノロジーだけでなく、配送というリアルな部分もプロダクトとして強化する必要があると考え、アプリを上市して半年後には配送の強化に着手しました。田面木氏は言います。

「C to Cのプラットフォーム(テクノロジー)を提供するだけでは、より多くの人に使ってもらえないと思うんですね。より多くの人に使ってもらうサービスになるためには、手間を極力無くしていくことがとても大切です。配送は、手間を解消するだけでなく、いつでもどこからでも安心・安全に発送できるという、とても大切なプロダクト体験を担う部分です」

そうして生まれたのが「らくらくメルカリ便」や「ゆうゆうメルカリ便」、そして「匿名配送」。読者の皆さんの中にも、こうしたメルカリ独自の配送の良さからメルカリを使い続けている人も多いでしょう。補足すると、らくらくメルカリ便や、ゆうゆうメルカリ便を使えば、全国一律料金で配送でき、また2次元コードを使うことで伝票へ宛名を記入する手間も不要で発送できます。日本全国の提携したコンビニエンスストアや宅配ロッカーPUDO(らくらくメルカリ便)、全国の郵便局(ゆうゆうメルカリ便)など、現在約78,000ヶ所の配送拠点が整備されています。メルカリ便を使うと、出品者・購入者ともにお互いの住所や氏名などの個人情報を伝えることなく匿名で配送できるのです。

重要なポイントは、テクノロジー「以外」の部分、特に「手間要らずで安心・安全に配送できる」ことは、「誰かには価値があるのに「捨てる」をなくす」が目的のメルカリというプロダクトの重要な価値だという点です。

こうした配送価値を提供するためのパートナー企業、具体的にはヤマト運輸、セブン-イレブン、JCBは、実は当初「CtoCとは提携しない」という姿勢でした。その壁をのり超えてメルカリが提携できた秘訣はカスタマーサポート(同社では「カスタマーサービス」と呼ぶ)にあります。同社はカスタマーサポート機能が充実していることを数字も用いて時間をかけて丁寧に説明し理解してもらうことで、大手企業であるパートナーの不安要素を1つひとつ解消していきました。一般的に、カスタマーサポートはコストセンターと位置付ける企業が多いです。しかしメルカリのカスタマーサービスは、お客さまがプロダクトを使い続けることに直結するためプロフィットセンターの位置付けなのです。

▼3. カスタマーサクセスは全社員がお客さまのためになることを追求すること

メルカリに「カスタマーサクセス」という名の部門は存在しません。それでもこうした優れたプロダクトが開発され価値を上げ続けているのは、カスタマーセントリックな企業文化、即ちカスタマーサクセスは特定の部門だけではなく組織全体が実行することという価値観が浸透しているためです。

田面木氏は言います。

「カスタマーサクセスは、お客さまからのお問い合わせ対応業務を行う部門だけのミッションではありません。プロダクト、マーケティング、カスタマーサービス、PR、エンジニアリング、コーポレートなど会社全体を通してお客さまと向き合う体制とマインドを持つことが前提です。社員全員がお客さまの視点で、自分の役割からお客さまのためになることを果たしていく、これがカスタマーサクセスです」

経営陣やプロダクト、マーケティングなど横断的に組織を巻き込みながらカスタマーサクセスに取りくむことは、多様なステークホルダーの合意形成が必要なため、時には困難を伴います。しかしメルカリでは、組織横断的にカスタマーの声をプロダクト開発に取り込む体制を追求しています。

例えば、アプリ「メルカリ」に寄せられる問い合わせや取引メッセージの監視、トラブル対応などを行うカスタマーサービス部門の中に、メルカリ内の取引データやお問い合わせ内容を分析してプロダクト開発をサポートする「Customer Service Product(CSP)」が存在するのです。CSPはプロダクト部門のパートナーとしてお客さま目線でのサービス改善や新機能企画をフィードバックしたり、新機能や仕様変更でのお客さま対応やリスクを想定して開発側の負担を軽減したりなど、プロダクトとカスタマーサービスの架け橋となる役割を担います。

一方、プロダクト部門の中には「Customer Reliability Engineering(CRE)」が存在します。グーグルが2016年に始めた専門職であるCREを参考にしたメルカリのCREは、安心・安全な取引を通じてお客さまにサービスを信頼してもらうことを目的に、「そもそも問い合わせが発生しない」ようなアプリの使いやすさの改善や、トラブルにつながる商品を自動的に発見しマーケットを健全化するモニタリングツールの開発などを包括的に行う専門チーム。メルカリのCREは、AIなどのデジタル技術を活かしてお客さまの手間を大胆に省くなど、カスタマーのニーズにより近づくために優先して注力することが決まった象徴的なプロジェクトでもあります。

このようにメルカリでは「お客さまのために」があらゆる部門の原動力になっているのです。

※出典元:弘子ラザヴィ著『カスタマーサクセスとは何かー日本企業にこそ必要な「これからの顧客との付き合い方」』(英治出版・2019年)より、一部加筆修正をして抜粋しています

あわせて読む

カスタマーサクセスに関連するBasicな用語を解説。

・カスタマーサクセスとは?定義・事例から、KPI設計、職種まで教えます

・リテンションとは?意味からリテンション率の算出方法まで教えます

・カスタマージャーニーとは?定義や考え方、カスタマージャーニーマップの作り方まで

・NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは?定義や計算方法、調査用お勧めソフトウェアまで

・オンボーディングとは?意味や設定方法、日本企業での成功事例まで

監修

弘子ラザヴィ Hiroko Razavi

経営コンサルタント。サクセスラボ株式会社代表取締役。一橋大学経営大学院修士課程修了。大学3年次に日本公認会計士二次試験合格。公認会計士として数多くの企業実務に触れたのち、経営コンサルタントに転じる。ボストンコンサルティンググループでは全社変革・企業再生プロジェクトを、シグマクシスではデジタル戦略プロジェクトを多数リード。2017年、スタンフォード経営大学院の起業家養成プログラムIgniteに参加するためシリコンバレーに在住した時にカスタマーサクセスに出会う。帰国後、サクセスラボ株式会社を設立。シリコンバレーで築いたネットワークを活かし、カスタマーサクセスに本気で取り組む日本企業を支援している。また日本で活躍するビジネスパーソンに向けた情報サイト「Success Japan(https://success-lab.jp/successjp/)」の運営などを通じ、カスタマーサクセス市場の活性に努めている。