![]() by 稲田 和絵

by 稲田 和絵

2020年1月にアメリカで発売され、多くの実務家に愛読されている『The Customer Success Professional’s Handbook』。この本を弘子ラザヴィが翻訳した書籍『カスタマーサクセス・プロフェッショナル』が、今年2021年3月に日本で発売されました。新刊発行を記念して、豪華なゲストをお招きし、書籍の内容を題材に語らうウェビナーが「#CSプロ本 読書会」です。

今回は、ServiceNow Japanのカスタマーサクセスリーダー、福澤さんと石原さんをお招きしました。社内で『カスタマーサクセス・プロフェッショナル』の読書会を計6回開催されたお二人。読書会によって、社内にカスタマーサクセスの輪が大きく広がったと言います。その読書会の様子と効果について、詳しく語っていただきました。

なお「#CSプロ本 読書会 第4回」ウェビナーの詳細(動画リンク含む)は こちら をご参照ください

<ゲストスピーカー>

石原 武 氏(ServiceNow Japan)

福澤 洋樹 氏(ServiceNow Japan)

<ホスト>

弘子 ラザヴィ氏(サクセスラボ/代表)

<目次>

ServiceNow Japan カスタマーサクセスチーム立ち上げメンバーのお二人

ServiceNow Japan カスタマーサクセスチーム立ち上げメンバーのお二人

弘子ラザヴィ(以下、弘子):

皆さんこんにちは。第4回となる本日の#CSプロ本 読書会では、ServiceNow Japanのカスタマーサクセスリーダー、福澤さんと石原さんをお招きして、「社内読書会が広げるカスタマーサクセスの輪」について対談いたします。よろしくお願いします。

まず最初に、簡単に自己紹介をお願いします。

石原 武 氏(以下、石原):

石原と申します。福澤もそうなのですが、ServiceNow Japanとしては、私は2人目のカスタマーサクセス部署のメンバーということになりまして。立ち上げメンバーの1人という形で入っております。

過去には、大手のITベンダーや外資系のベンダーでシステムエンジニアをしておりました。プリセールスに関しても経験があります。そして、コンサルティングファームでITマネジメントのコンサルタントを経験し、現職に至ります。

さまざまな経験値をフルに活かし、お客様の成功のためにどのような支援ができるかについて考えながらサービスを提供しております。

どうぞよろしくお願いします。

弘子:

ありがとうございます。ちなみに立ち上げ1号2号選手ということですが、そのことを理解して入社されたのでしょうか? それとも、入ってから頼まれた感じでしょうか?

石原:

立ち上げメンバーだというお話は、最初から聞いていました。

弘子:

では、石原さんとしては、「面白そうだな」ということで受けられたのですね。

石原:

そうですね。カスタマーサクセスという概念自体が、まだ完成されておらず、発展途上であるということもありますし。その概念が出てきたということは、今までのやり方では、お客様の成功を目指すのに、何か不足しているからなのだろうと思うので。

プリセールス活動をしていたとき、どうも一歩、お客様の中に踏み込めていないと感じるタイミングがあって。私自身も、それを埋めるための「何か」を探していたところでした。ちょうど、いい出会いがあったと捉えています。

弘子:

素晴らしい。ありがとうございます。では、福澤さんも、自己紹介をお願いします。

福澤 洋樹 氏(以下、福澤):

福澤と申します。よろしくお願いします。私も石原さんと同じく、ServiceNow Japanにカスタマーサクセス部署を立ち上げるということで入社しました。

かれこれ3年ほどServiceNow Japanでカスタマーサクセスに従事しています。それまでのキャリアとしては、ITコンサルティング会社で大規模なERPやシステム導入、移行のプロジェクトに参加していました。その後、総合コンサルティング会社に移り、同じく大規模なデジタルトランスフォーメーションのプロセス作りや、それに関わる体制作りについて、アドバイスする仕事をしました。

そのときに、SaaSのプロダクトに関わることがあったのですが、「ServiceNowって面白い企業だな」と気づいたところで、ちょうどお声かけをいただきました。よりお客様に近い立場で、より製品の近くで、すぐにお客様へフィードバックできる、サポートできる。そこに魅力を感じて、カスタマーサクセスへ身を転じる決意をし、今に至ります。

ServiceNow Japanのカスタマーサクセスと読書会

弘子:

素敵なお話をありがとうございます。

では、ServiceNow Japanのカスタマーサクセスがどのような感じなのか、そして、読書会をどのように進めてきたのかをご紹介ください。

石原:

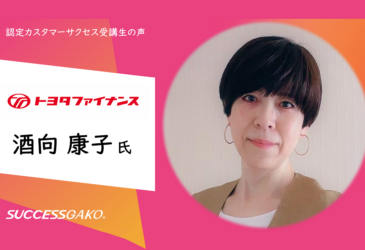

我々ServiceNow Japanの説明を簡単にさせていただくと、弊社はSaaSでワークフローのデジタルプラットフォームを提供している会社です。

主にITSM(ITサービスマネジメント)やカスタマーサポート領域のアプリケーションを展開しています。我々の部署はカスタマーサクセス部門で、有償でのカスタマーサクセスサービスを提供。アダプションやエクスパンションを中心に、お客様にアドバイスしています。

我々のチーム以外にも、下図のような専門領域を持つチームがあり、これらのチームと一緒になって、お客様のサクセスを支えています。

今回、読書会を社内で実施しましたので、その概要について、福澤から説明をいたします。

福澤洋樹氏(以下、福澤):

私どもは昨年ぐらいから、カスタマーサクセスについて全社的に取り組もうという動きで進めていました。カスタマーサクセスに対する意識はかなり高い組織です。とはいえ、一般的なカスタマーサクセスという概念自体が新しいこともあり、組織の全員が詳しいというわけではありません。

どうすればこの新しい概念をみんなに分かってもらえるかと考え、読書会を開催することになりました。これは、石原が以前『Pulseシェアリング』に参加したとき、Gainsight社のCEOニックさんから「読書会をすると、自然と気づきを与えられるよ」というアドバイスをいただいたことがきっかけです。「ぜひ、弊社の中でもやってみよう!」と。せっかくみんな高い意識を持っているのだから、素晴らしい書籍を使ってその意欲をさらに高めていこうと思い、読書会の開催に至りました。

読書会では、網羅的に読み進めることで、業界一般的なカスタマーサクセスの考え方について理解を進めていきます。「カスタマーサクセスに興味ある人なら誰でも参加してください」と全社に呼びかけ、1時間の読書会を隔週、2ヶ月にわたって開催しました。

このコロナ禍ですので、Zoomで開催。私達がモデレーターをつとめ、後半は参加者の皆さんと議論して理解を深めるといったことを、全6回にわたって実施しました。スケジュールとしては、『カスタマーサクセス・プロフェッショナル』を目次に従って読み進めました。1回当たり3章ほどのペースです。

モデレーターを有志で募り、「どの章が弊社にとって重要か」「どのポイントを議論したらいいのか」を持ち寄ります。その論点をベースにして、概要を書籍について説明。その後、「この論点について弊社ではどうか」といった議論を進めました。

読書会参加者の反応と成果

弘子:

読書会には、どの部門からどういう方が参加されましたか?

福澤:

サクセスチーム、営業のメンバー、インサイドセールス、プリセールスコンサルタント、技術コンサルタント、弊社サービス部門の導入時コンサルタント、ヘルプデスク、サポートのメンバーと、一部のバックオフィス部門を除くほとんどの部署からご参加いただきました。

弘子:

本当に多様ですね。若い方からシニアの方までいらしたのでしょうか?

福澤:

中堅の方々が多かったです。

弘子:

それは素晴らしいことですね。ちなみに、それは手が挙がった形ですか? それとも積極的に巻き込みを図ったのですか?

福澤:

毎月行われる全社会の中でアナウンスさせていただきました。そこで自然に手が上がって。

弘子:

さすが外資系さんですね。「カスタマーサクセスって何?」といった雰囲気ではなく、「それやりたい!」という感じで、多様な部署から中堅の方が集まったのですね。素晴らしいです。羨ましい。

読書会を開催してみて、変化や反応などはどうですか?

石原:

毎回アンケートを取り、フィードバックを得ながら改善できるところは改善していきました。

参加者は20名くらいのことが多かったのですが、ほぼ全員が「満足している」と答えてくれて。非常に盛り上がり、好評だったと思います。

弘子:

なるほど。素晴らしいですね。

お二人から見て、この20名の参加者について、興味深い反応や議論はありましたか?

石原:

ディスカッションの中で気づかされたことが一つありました。

「コンサンプションギャップ」という概念があると思います。これはプロダクトやサービスが提供しうる上限の機能と、実際にお客様が使われている機能やサービスの差のことです。このコンサンプションギャップが、カスタマーサクセス活動をしないと、どんどん広がっていくというポイントに気づかされましたね。

弊社の場合は、半年に1回程度、プロダクト自体がアップグレードされて、新しい機能やさまざまなリファインメントが入ります。それを使わずに、何もしない状態で放置していると、そのギャップがどんどん広がっていく。これは、それまで気付けていなかった部分です。ディスカッションの中でそのような意見が出てきて。ハッとした瞬間でした。

弘子:

なるほど。福澤さんは、何か面白いと感じた点などありますか?

福澤:

私と石原さんは、どちらかというとハイタッチでお客様をケアする役割なのですが。本書では、ロータッチやテックタッチについても書かれています。その中でも、テックタッチ領域について、すごく面白いと思ったところがあって。

私どもの会社の中で、お客様のライセンス利用状況やNPSを捕獲するために技術を使っています。しかし、お客様のセンチメントスコア、お客様が製品に対してどう思っているのかについては、通常、営業や私達が、お客様と接して感じたことを社内で共有します。

本書や『Pulseシェアリング』のウェビナーでは、このようなものまでテックタッチ化して、できるだけ正確に迅速に捕獲していくという考え方を学ぶことができ、とても刺激になりました。

弘子:

読書会を開催してみた成果については、どう思いますか? 本ウェビナーに参加されている方におすすめですか?

石原:

おすすめです。これを見ているのは、おそらくカスタマーサクセスに何らか関わられている方だと思います。その会社がカスタマーサクセスに舵を切ろうとしている状況であれば、関係者がカスタマーサクセスに関する正しい理解を得ることは不可欠だと思いますので。そのための施策として、読書会は非常に有効です。

弘子:

ありがとうございます。福澤さんはどうですか?

福澤:

私は読書会を通じて、社内のどのメンバーがカスタマーサクセスに対する感度が強いのかが、すごくよく見えるな…と感じています。

カスタマーサクセスは、新しい考え方です。みんなで変えていく必要がある。その中で、誰が強い仲間になるのかといったあたりをつけるのにも、すごく役に立ちました。

読書会開催までのステップ

弘子:

「うちも読書会やってみようかな」と思っている方のために、読書会開催に向けて、何をすればいいのか教えてください。お二人で読書会の企画を立てたあと、まず何をされたのでしょうか?

石原:

まずは、毎回のプレゼンテーションを用意しました。それは私達2人だけではなく、チーム7名で分担しました。当番制にして、平均2~3人で1回を担当する感じですね。

それぞれ担当の回については、特に読み込んでもらって。じっくり読み込んだうえで、何を中心的に取り上げるべきか、担当メンバーでディスカッションして、ポイントを作ります。そして当日、そのポイントを元に、解説したり、ディスカッションしたり。そういうことを、6回繰り返しました。

弘子:

そのポイントは、1回ごとにいくつぐらいあるのでしょうか?

石原:

2~3個ですね。1時間なので、そんなに多くは設定できません。

弘子:

読書会というと、要約をシ共有することが多いようなのですが、お二人は、「読んできてくださいね」という形だったのですか?

福澤:

「読んできてください」というスタンスで臨みました。要約してもらえると思うと読んでもらえないし、コミットメントが下がってしまうので。ディスカッションに参加するにしても、気持ちが入らないだろうと。

弘子:

それは、すごく私にもヒントになりました。なるほど。要約してもらえるという他力本願ではなく、議論をしに来るというスタンスですね。

読書会の進め方

弘子:

ファシリテーターは、当番制で、担当の方がされたのですよね?

石原:

担当のメンバーで、毎回、2~3人で分担して行いました。Zoomを使っていますので、ディスカッションタイムは、ブレイクアウトルーム(小さなディスカッションルーム)に分けて。参加者20人の場合は、1つのスペース4~5人ぐらいずつですね。

弘子:

分けたときに、小グループ単位で誰かファシリテーターを決めましたか? それとも、そこはもうお任せで議論してもらいましたか?

福澤:

ファシリテーターを決めました。「この論点を議論しましょう」とか、時間の管理などは、そのファシリテーターにしてもらいました。

弘子:

時間配分はどのようになっていますか?

福澤:

全部で1時間の時間があったのですが、最初に要点ですね。その章で重要なことについて、ポイントを挙げる。それを15分くらい。その後30分くらいは、ブレイクアウトルームを作ってディスカッションタイム。残り10分~15分は、各チーム5分ずつくらいでシェアしてもらい、気づきを振り返る。だいたい、このような流れですね。

読書会成功の秘訣と反省点

弘子:

ありがとうございます。イメージがつきました。それならできそうな気がしますね。

それを6回行って、うまくいった秘訣や、逆に反省点などがあればお願いします。

福澤:

とにかく、企画をきちんと実行できるものにすることです。準備、企画立案、担当者募集については先ほど申し上げた通りですが、それに加えて、マネジメント層の理解を得るように努めました。できるだけ経営層の方からアナウンスをしてもらい、「この活動について、より広いものとして勉強する必要があるんだよ」と伝えることが重要でしたね。

弘子:

それはとても重要なことですね。具体的には何をされたのでしょうか?

福澤:

カスタマーサクセス部門の一つ上の部門長から、「こんな読書会があります」と全社会で告知してもらいました。さらにそれを追走する形で、メールやインビテーションを使って、全社に広がるような働きかけをしました。

弘子:

その部門長には、どのようにお願いしましたか?

石原:

弊社の場合、そこまで難しいことではなくて。「こういう企画をやりたい」「こういう人たちを集めたい」「テーマはこう」「会社にとってこのような効果がある」「協力してください」と説明すれば大丈夫です。

弘子:

理屈を通せば対応していただける。いい会社ですね。その一言があったからこそ、全部門からキーマンが集まってくれたということですね。

では、振り返ってみて、「これが成功の鍵だったな」といったことはありますか?

石原:

アンケートを取り、それを見て、不満や不足があれば改善する。これをきちんと行うことですね。これは、カスタマーサクセス活動にも通じることかもしれません。

弘子:

ちなみに、どのような声が上がって、それをどのように改善したのでしょうか?

石原:

時間配分の調整がメインですね。1回目は、やや解説が多かった。我々もどれぐらいの分量でやればいいのか、最適解が分からなかったので。最初は、解説が重めで、ディスカッションは軽めにしていました。

アンケートの結果を見ると、ディスカッションを皆さん希望されていたことが分かりまして。2回目以降からは、ディスカッション中心の建て付けに変えていきました。

読書会の開催を考えている方へメッセージ

弘子:

今後の展開予定は未定ということですが、もし何か決まっていること、やりたいと思っていることなどがあれば、教えていただけますか。

福澤:

読書会を開催したことについては、アジア・パシフィックを統括しているマネジャー層に対しても、報告する予定でいます。

日本での取り組みをお伝えして、そこに対して「アジアでもやってみたい」といった声が返ってくれば、そこは広げたいですし。これ以上の活動に広げられるかもしれない。その起点になれればと思っています。

弘子:

「日本から始まった」となったら、かっこいいですね。ぜひ頑張っていただきたいです。

もしよろしければ、これから読書会を企画しようと思っている方に、一言、エールをいただけますか。

石原:

カスタマーサクセス自体がまだ成長中なので、「これをやったら必ず成功する」ということは言えないと思います。我々もそうですが、失敗を恐れずに取り組んでみて、その結果から軌道修正をする。それが基本であり、標準であるという心持ちでチャレンジしてみてください。

最初から完璧な企画を立てようとせず、「まずはちょっとアクションしてみよう」というところから、一歩を進めるといいのではないでしょうか。

福澤:

私は、読書会をぜひおすすめしたいですね。

読書会をすると、仲間が増えますので。会社の中で誰がカスタマーサクセスに関心があるのか、やりたいと思っているのかが分かり、仲間が増えます。あとは、もともとの仲間の結束力が、さらに強くなります。

こうした会で仲間がさらに増えたというのは、私達だけでなく、他のメンバーも感じていることです。誰しも新しいことに対して不安を持っていますが、仲間があちこちにいて、同じ方向に向かっていけるという安心感を醸成できたので。すごくおすすめです。

弘子:

ありがとうございます。これを見て、「うちでもやってみようかな」と思う方が1人でも増えるといいな、と私も思っております。

以上で、本日のテーマ「社内読書会が広げるカスタマーサクセスの輪」について、終わりにしたいと思います。お2人とも、お忙しいところ、準備の議論も含め、お時間を取ってくださいまして、本当にありがとうございます。

そして、本ウェビナーを見てくださった方、どうもありがとうございます。「うちでもやってみようかな」と思いましたら、ぜひ、実行に移してみてください。よろしくお願いします。

このような感じで、読書が広げる機会、議論を重ねていきたいと思っております。では、また次回、お目にかかりましょう。

(以上)

参考

カスタマーサクセスの社内理解向上に向けた社内読書会の開催に、ぜひご活用ください。