![]() by Orie Maruyama

by Orie Maruyama

世界最大のカスタマーサクセスカンファレンス「Pulse(パルス)」。今年、2020年5月はコロナ禍の影響で初のオンライン開催となり、なんと世界中から2万2000人が参加しました。

その中でも特に印象に残るセッションを取り上げながら、毎回異なるゲストと日本企業の視点で語り合うウェビナーが、「Success4 Webinar Pulseシェアリング」です。

第5回はゲストスピーカーに、日本IBM 取締役の荒川朋美氏をお招きし、変革に挑む大企業でのカスタマーサクセスの進め方を解説・議論するとともに、収録直前に飛び込んできたIBM分社化のニュースについても冒頭でお聞きしました。

目次

第1部:IBM分社化に込められた想いと、日本におけるインパクト

第2部:IBM社の成功事例「リーダーシップを持って実務を確立し、チームで戦う」

第1部:IBM分社化に込められた想いと、日本におけるインパクト

弘子ラザヴィ(以下、弘子):

荒川さんにゲストスピーカーをお願いしている最中にとても大きなニュースが飛び込みました。そこで絶好のタイミングとなった今回は、最初にこちらのニュースに関するお話を伺ってから、Pulseシェアリングの本編に入りたいと思います。

以下は、アメリカで2020年10月8日に公表されたニュースです。

IBMは同社のグローバルテクノロジー・サービス(GTS)事業の、マネージド・インフラストラクチャ・サービス(MIS)部門を、2021年までに分社化して、新しい公開会社とする。そして、残るIBMはオープンなハイブリッドクラウド・プラットフォームとして、AIソリューションにフォーカス。結果、現在の「サービス」が収益の大半を占める企業から、より高付加価値な「クラウド・ソフトウェア」、そして「クラウド・ソリューション」による収益が半分以上を占める企業へとシフトしていく。

なお、この切り離すMIS部門というのは新会社となり、IBMの連結対象から外れ、完全な独立会社になる予定だそうです。そして驚くのは、この新会社は売上規模でいうと約2兆円の大きな部門で、IBM全体の売上げのおよそ3分の1、そして従業員規模では4分の1が新しい会社に移るということ。これは大変に大きな意思決定です。

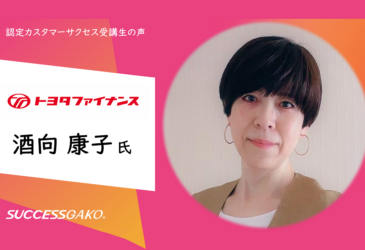

このニュースを聞いた時に私は、昨年にサクセスラボが主催した、日本最大のカスタマーサクセスカンファレンス『Success4』での荒川さんのセッションスライドを思い出しました。

これは過去およそ30年ほどをかけてIBMが事業のポートフォリオをどう変えてきたかを示す図です。直近の10年は、「サービス」に軸足を移してきたのが一目瞭然ですよね。その主力のサービスの一部を切り出すとはすごいことだと、とても驚きました。

まずはIBMのこの大きな意思決定の意味、あるいはそこにかけた想いをお話いただけませんか。

荒川朋美氏(以下、荒川):

はい。分社化の一番の理由はやはり、昨今におけるマーケットの変化のスピードの速さです。これにしっかりついていき、かつそのマーケットをリードすると考えた時に、大きな意思決定を先延ばしにすることはできなかった。

特にクラウドとAIの世界での市場変化に対して、十分なスピードで対応できる体制を考えた時に、その事業を軸とした会社と、今までのIBMの大きな成果であるマネージドサービスの世界とを切り離して、スピードを上げて新しい世界に入っていくことを決めた。そこが今回の分社化のポイントだと思います。

弘子:

株価自体は非常にポジティブな反応がありましたが、荒川さんが実際に接している日本のお客様の反応はいかがでしたか。

荒川:

日本IBMのお客様は、いわゆるアウトソーシングなどのマネージドサービスをお使いいただいている大企業様が多くいらっしゃるんですね。むしろ大きなビジネスはそちら側にあります。

ですので、今までお客様とIBMとの間で培ってきた信頼関係が変わらないかどうかを気になさっていました。もちろん今後とも、二社がお互いを特別な、戦略的な関係として協業して、今まで通り、もしくは今まで以上のサービスを提供していきたいと考えています。

第2部: IBM社の成功事例「リーダーシップを持って実務を確立し、チームで戦う」

IBMがカスタマーサクセスを始めた理由

弘子:

では、本題に入っていきたいと思います。

今回取り上げるのは、Pulse最終日のクロージングキーノートであった、IBMのジャニン・スニード氏のセッションです。同社のチーフ・デジタル・オフィサー(CDO)、グローバル・バイスプレジデントであり、かつカスタマーサクセスを統括するジャニン氏が、IBMにおいてカスタマーサクセスを立ち上げた際の学びについてお話しくださいました。

IBMを知らない人はいないと思いますが、IBMが5年前からカスタマーサクセスに着手、実践して大きな成果を上げている事実を知らない方は、実は多いのではないでしょうか。

きっかけは、「Bluemix」というパブリック・クラウドサービスを開始した時のこと。サービスを契約してくれたカスタマーに、もっと継続してサービスを利用してもらうためには何をしたらいいのか考えた結果、カスタマーサクセスが必要だという結論に至ったと言います。

そこからIBMのカスタマーサクセスが始まりました。Bluemixの様子を見て、その他のビジネスラインも「カスタマーサクセスが必要だ」と言い始め、その後の4年半の間に、データエンドAI、クラウドインテグレーション、セキュリティ、AIアプリケーションなど、8事業のユニットが採用するようになっていきました。

そうして、IBMでは現在、「カスタマーサクセスとは、提供するサービスやソフトウェアをカスタマーが利用してビジネス上の目標を達成するため、とても重要なポストセールス機能である」という考え方が浸透。複数の組織でカスタマーサクセスが実践されています。

カスタマーサクセスになぜ投資したのか

では、なぜIBMではそれほど多くのビジネスニットが追随して、カスタマーサクセスに投資したのでしょうか。理由はいくつかあるそうですが、最大の理由は「社内のワークロードをクラウドに移行する」という、大きなニーズが多くのカスタマー企業内にあったから。

実は、カスタマーの企業内のワークロードの僅か20%しか現状クラウドに移行していません。そして現在、多くの企業組織がワークロードをクラウドに移行しようとしています。そうした動きを受け、誰かがこれをサポートしなければならない。つまり、カスタマーがワークロードをクラウドに移行し、それが成果を上げられているかどうかを確認しなければならない、と考えたのだそうです。

またもう一つの理由は、サブスクリプション経済です。

現在は皆さんもご承知の通り、カスタマーはソフトウェアを自身で所有するのではなく、レンタルやサブスクリプションを望んでいます。こうしたサブスクリプション経済においては、ベンダーはお客様に可能な限り最高の体験を提供し、そしてプロダクトやサービスを利用し続けてもらい、そこから成果を得てもらう必要があるのです。こうした時代の変化も、IBMがカスタマーサクセスに投資を決めた理由でした。

すべては、リーダーシップから始まる

そして、いざカスタマーサクセスに着手すると決めた時にぶつかったのは、IBMのような巨大組織でどうやってカスタマーサクセスを大規模のオペレーションに乗せたらいいのかという大きな課題でした。

多くの事業ユニットが着手し始めるにつれ、首尾一貫したグランドルール、方法論、そして具体的な実践手法を確立する必要性に直面したのです。

そして、その時にIBMが貫いた原則があります。“すべてはリーダーシップから始まる”。

ジャニン氏によると、この言葉には2つの意味があるそうです。

1つは「リーダー」。なにより最初に必要だったのは、カスタマーサクセスの使命や重要性を正しく理解し、そのためにはあらゆる手を尽くそうというマインドを持ったリーダーを決めることでした。そうしたリーダーは技術も理解していなければなりません。なぜならIBMのクライアント企業は、彼らの業界を理解し、かつ技術的な面も含めて、彼らの抱える課題を理解できる、信頼できる人物を求めていたからです。

そして2つめは「メトリクス(評価尺度)」です。IBMではリーダーを決め、そして次にメトリクスを整備しました。コアなメトリクスを何にするか議論を尽くした結果、最終的にはリテンションレートに絞り込みます。具体的には、ネット・リテンションレート。加えて、マンスリー・リカーリング・レビュー(MRR=月次定期収益)の成長率に注目し、サービスを提供している既存の顧客基盤からのサブスクリプション収益がどれくらい成長しているか確認すると決めたのだそうです。

こうした決定へのリーダーシップ、すなわち経営陣自体が意識を変えてカスタマーサクセスに強くコミットすることは、何よりも重要なことです。

実務を確立して、正しい行動を生む

ではトップがコミットメントした後、一人ひとりが実際に行動に移すために必要なことはなんでしょう。それは、カスタマーサクセスの実務を確立することです。つまり、現場で働くカスタマーサクセスマネージャー(CSM)が、カスタマーサクセスの仕事の本質を正しく理解し、正しく行動できるようにすることが必要でした。

そこでIBMは、カスタマーサクセス職務のレベルを5段階で定義して、そのレベルに応じたトレーニングを開始します。

上の図の4つの箱、左から「オンボーディング(立ち上がり支援)」、「アダプション(定着)」、「エクスパンション(収益拡大)」、「リテンション(継続)」とありますが、それぞれのフェーズにおいてCSMが何をすべきか。つまりジャーニーマップに沿って、カスタマーの成功のために何をすべきかを明確にしました。

また、個社を担当するCSMの実務だけではなく、ロングテールのカスタマーに対してデジタル技術を駆使した、テックタッチ(テクノロジーによる一律対応)を行う実務についても明確にしていきました。そうしてIBMという大きな組織で、カスタマーサクセスを大々的に展開していくための実務が確立されていったのです。

IBMはお客様に対して、「AIドリブンになりましょう」、「データドリブンになりましょう」と発信する会社です。そんなIBMが自らカスタマーサクセスを実践するとなれば、もちろんデータドリブンでなくてはなりません。

それまでのカスタマーへの対応はとかくリアクティブ、つまり受け身になりがちでした。そこでIBMはデータの力を使って、予測モデルを構築できないかと考えました。「このカスタマーはチャーン(解約)の可能性があります」と知らせてくれる予測モデルです。それによりカスタマーサクセス機能を強化できるのではと考え、データサイエンスチームを立ち上げました。

彼らはオープンソース・テクノロジーやワトソンなどを活用して、予測モデルを構築していきます。またgainsightのようなカスタマーサクセスツールも使って、カスタマーに対して積極的にコミュニケーションを取り、自分たちのビジネスを管理していきます。

担当CSMが直接コンタクトを取り、ハイタッチ(人的な個別対応)の施策を打つことができないロングテールのカスタマーには、業界やビジネスを問わず、大きなビジネスチャンスが潜んでいると言われています。ロングテールのカスタマーにプロダクトを利用し続けてもらうには、あらゆるツールやテクノロジー、コミュニケーション、販促マーケティングなどを駆使してプロダクトの利活用を促す、つまり、テックタッチが非常に重要です。

カスタマーサクセスは、チームスポーツ

カスタマーサクセスはチームで取り組むものであり、実践するためには、企業内に存在するあらゆる機能を総動員しなければなりません。これはジャニン氏が、強く主張していた点です。

IBMでは、図の箱の左から「オファリングマネジメント」、「マーケティング」、「セールス」、「カスタマーサクセスマネージャー(CSM)」、「プロフェッショナルサービス」といった各機能組織が連携し、また組織を横断してカスタマーサクセスを実践しています。ジャニン氏はこう言います。「カスタマーサクセスは、CSMに丸投げできるものではありません」。

そして、「IBMではリテンションレートを、カスタマーサクセスの成否を測るメトリクスにすると最初に決めた」と冒頭で話したことを踏まえて、2019年の実際のIBMのリテンションレートを教えてくれました。

ジャニン氏は言います。「これは決して高い数字ではないけれども、私たちはこの数字を誇りに思っています。しかし、終わりではありません。まだやるべきことがたくさんあります」。そして、「私たちはカスタマーサクセスの推進というミッションに関われて、本当にワクワクしています」と語って、キーノートを締めくくりました。

第3部:日本IBM 荒川氏に聞く「グローバルの動きと、日本独自の動き」

独自のカスタマーサクセス組織を編成

弘子:

ここからは、セッションの内容を受けて、荒川さんにお話を伺っていきたいと思います。ジャニン氏の解説はグローバルのIBMの動きでしたが、こうした動きに連動して、日本IBMではどういうことをされてきたか教えていただけますか。

荒川:

はい。日本IBMも、IBMコーポレーションのチームですので、基本的な考え方は同じです。ただし、カスタマーサクセスに関しては、日本は少しチーム編成が異なっていて、より既存のお客様を重要視するような組織になっています。

ジャニンのチームは、リニューアルセールスは持っていないんですね。カスタマーサクセスマネージャー(CSM)を中心にしたチーム編成になっています。一方、日本の編成はCSMに加えて、SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)のリニューアルセールス、またSaaSだけではなくて、IBMの今までの大きなビジネスインベントリーである、いわゆるオンプレミス(自社運用)のソフトウェアのリニュアルセールスチームも同時に存在しています。

これによって、お客様のカスタマーサクセスをソフトウェアリニュー全体の観点からご支援していくチーム編成になっています。ここだけの話、グローバルはそれに追随してくると私は思っています。

弘子:

10月に発表された分社化の大きな意思決定を踏まえて、変わるところ、もしくは変わらないところはどの辺りになるのでしょうか。

荒川:

一つIBMのカスタマーサクセスの考え方に大きなインパクトを与えているのは、2019年のレッドハット社の買収ですね。

「オープンハイブリッドクラウドでIT業界を変える」をテーマに掲げて事業を展開するレッドハット社が、IBM傘下に入り、チームで展開していくにあたって、カスタマーサクセスという考え方はさらに重要になってきています。レッドハットの社長であったジム・ホワイトハーストが、現在はIBMコーポレーションのプレジデントになっていますし、私が所属しているクラウド&コグニティブソフトウェアのトップも彼なんですね。

ですので、非常に強いリーダーシップでカスタマーサクセスの考え方を導入、定着させていて、分社後の新会社ではよりカスタマーサクセスの考え方は進化していくと確信しています。

コンサンプションモデルの台頭

弘子:

クラウド、ないしPaaS(プラットフォーム・アズ・ア・サービス)モデルでのカスタマーサクセスというのは、アメリカですと、「コンサンプション(消費)モデル」とも言われていて、お客様が使ってくださらなければ1円にもならない、より難易度が高いビジネスモデルだと言われています。

なので、私はIBMのカスタマーサクセスは今後より一段難しいことをしようしていると思ったのですが、荒川さんから見て、どの辺りが特にチャレンジングだとお考えですか。

荒川:

やはりSaaSよりもPaaSの方が、カスタマーサクセスとして大きなチャレンジがあると私も実感しています。というのは、PaaSはお客様がそのPaaSあるいはクラウドプラットフォームの上で、サービスを作られたり、サービスを提供されたりして、その成功がないとリテンションもしくはエクスパンションが続いていかないわけですよね。そこまでをご支援するカスタマーサクセスのチームと考えると、SaaSとはまたレベルが違うものが必要になってくると考えています。

また、日本企業の購買のしかたを見ていますと、SaaSを購入する時はエンタープライズパーチェス、企業に購買いただくことが多いので、企業ユーザー、もしくは企業に対してのリテンションという話になっていきますが、PaaSの場合はそれが事業部の購入だったり、もしくは事業部内の個人の方が利用して業務をされる形になりますので、企業向けにカスタマーサクセスをご支援していればいいという話ではなくなるんです。

さらに一歩先のユーザーを見たカスタマーサクセスを展開していかなくてはいけないので、そこに大きなチャレンジがありますし、それは次の時代のカスタマーサクセスだと考えています。

日本の変革リーダーに対するエール

弘子:

日本企業には、これから大変革も伴う上で、カスタマーサクセスにしっかりと取り組んでいこうという方がたが大勢いらっしゃるのですが、皆さんへエールをお願いできますか。

荒川:

昨年の『Success4』でもお話をしましたけれども、日本企業は従来からカスタマーサクセスの考え方の非常に近いところにいると思っています。その上で、そのカスタマーサクセスをより強化し、これからの新しい時代、例えばDXや、クラウドや、AIという世界に適合させていく時に何が必要なのかを考えると、一番にはやはり強いリーダーシップなんだと思います。

例えばお客様の購入のしかたがサブスクリプションに変わるなど、ビジネスの変動要素はたくさんある中で、お客様のご利用をどうやって成功に導いていくかの原点がカスタマーサクセスですよね。それを本気で実行するためには、やはり強いリーダーシップが必要なんです。そして、そのリーダーシップの中核になるのは、やはりビジョンだと思います。

市場はどんどん変わっていて、企業に求められていることも変わってきています。IBMもスピードの観点から考えて、まだまだ変わっていかなければならず、それが今回の分社化の判断になりました。ですので、変わっていくことに対して守るのではなくて、その中でどうやってビジネスを成長させていくか。お客様の成長をご支援していくか。原点を考えれば自ずと答えは見えてきますので、新しい時代の変化の波を楽しみながら、攻めていくことが必要だと思うんです。

COVIT-19がもたらした新たな時代、私たちは今まさに革命的なことの起こる真っ只中にいると思います。つまり、歴史が順番通りに進んでいく中では数十年かかることが、一瞬にしてなされなければいけないような環境下です。ただ、こういった困難な時こそ、大きなチャンスもある。日本の企業の皆さまと一緒に、チャレンジをしていきたいと思っています。

第4部:Q&Aタイム「日本IBM独自のチーム編成とは?」「コロナ禍下のチャンスは?」

カスタマーサクセス立ち上げのポイント

弘子:

では、ここからはライブに切り替えてのQ&Aタイムに入ります。まず最初の質問は私から。先ほどお話くださった、「強いリーダーシップが必要、かつその中核がビジョンだ」の言葉にとても共鳴します。そこで、荒川さんがCCO(チーフ・カスタマー・オフィサー)に就き、日本IBMでカスタマーサクセスを立ち上げられた時には、何をビジョンとして掲げ、周囲を動機付けたのか教えていただけますか。

荒川:

はい、ご質問ありがとうございます。

まずカスタマーサクセスという考え方へのシフトは、ビジネスの大きなゲームチェンジなので、そのチェンジを成し遂げた先に成功がある、という強い確信を持つことが必要でした。未来にある成功がどんなものか具体的にイメージして、そのイメージをビジョンとしてチームを牽引しようと考えました。

経営環境としては、カスタマーサクセスが上位役員陣含めたみんなにとって、「そうだね。カスタマーサクセスだね」と理解してもらえるような時代ではありませんでしたし、今でもそうですので、やはり強く成功を描いたモデルと、そこからのリーダーシップが重要だったと思います。

弘子:

具体的に、まず何から手をつけられたんですか。

荒川:

最初にやったのは、何より組織編成ですね。

日本企業もほとんどがそうだと思いますが、セールスを中心とした組織体である中で、カスタマーサクセスを事業の上流に持っていくこと。カスタマーサクセスをセールスから独立した事業として置いて、その考え方を定着させていくことが非常に重要なポイントでした。

私は前職がCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)でしたので、デジタルビジネス全部をやっていたのですが、その後、カスタマーサクセス専属の役員になりました。やはりそれぐらい大胆な組織編成をやらないといけない。兼務など何かの傍でやっていて立ち上げられるようなものではなかったと思っています。

日本とグローバルの組織編成の違い

弘子:

ありがとうございます。今、ちょうどその組織編成に絡んだ質問が入っています。

カスタマーサクセス組織がジャニン氏の紹介したグローバルとは少し違う形で日本では編成された、と話されていましたが、なぜそうしたのでしょうか。また、グローバルも日本に追随してくるのではないかとおっしゃっていた背景をお聞かせくださいますか。

荒川:

カスタマーサクセスの重要な要素は、リテンション(継続)とエクスパンション(拡販)、そしてお客様のビジネスの拡大、成功の拡大があります。それ以外に、新規獲得、いわゆるセールス組織と大きくは3つ軸があって、グローバルの編成は当初、新規のセールス側にエクスパンションのチームを置いて、カスタマーサクセスマネージャー(CSM)が推進する体制をとっていました。

そこを日本では、セールスチームの中にCSMを置かなかった。リニューアル、つまり新規ではなく既存のセールスチームとエクスパンションのCSMを一緒にして、ワンチームのカスタマーサクセスを作ることから始めました。それが私のチームです。

新規獲得は当初は対象としておらず、お客様のリテンションとサクセスとを見ていく。そこからコンサンプションやアダプテーションなど進めていくためのCSM。ここにカスタマーサクセス組織を組んだのは、グローバルのやり方と大きく違っていました。

IBMのようなセールスが強い会社の中でこれを立ち上げるのは簡単ではなく、やはり議論もありました。けれど、当時のアメリカ人の社長から、「世界に先駆けてやろう」と同意とサポートをもらえ、立ち上げることができました。そのことからも、リーダーシップ、そして経営観点でのカスタマーサクセスの重要性の理解は、非常に大切だと思っています。

弘子:

やはりお客様からすると、ワンチームの方がベネフィットが大きい。そこが一番だったんでしょうか。

荒川:

そこはビジネスのサイズだと思います。私たちサプライヤー側がプロダクティビティの観点からリニューと新規を分けていることが多いので。お客様にとってみれば、ワンカスタマーサクセスチームのほうが間違いなくいいですよね。

弘子:

確かに、そうですね。日本はそれでやれたんですね。

荒川:

はい。色々ありましたが、IBMは多くのSaaSの製品を持っていましたし、それぞれのプロダクトの中でやっていこうと合意できたのが大きかったと思います。

弘子:

けれど、グローバルではそういう方針にならなかった。

荒川:

1つは、グローバルはやっぱりサイズが大きいからですね。全体の組織サイズが大きいので、日本のようにはなかなか決められない。いろんなビジネスユニットのリーダーがいて、そこのレベルで決めているうちはダメですよね。IBMのCEOのレベルでこういう組織体にしようと決めないと。

弘子:

なるほど、そこを日本では荒川さんがぐっとリードしたからできたということですね。

荒川:

私がやりたいと上申して、じゃあやってみようと大きなサポートもらえたからできました。

PaaSのカスタマーサクセスの難しさ

弘子:

では、次の質問です。PaaSのカスタマーサクセスの難しさについて先程お話がありましたが、PaaSを担当するカスタマーサクセスマネージャーも、KPIはネット ・リテンションレートなのでしょうか。それ以外に何か適切なKPIはあり得ますか、という質問が入っています。例えば日本IBMではこの数値を見ているだとか、何かヒントはありますか。

荒川:

その答えは、すごく難しいですね。なぜならPaaSに関しては、ビジネスのサイズによって全然異なるからです。

1ユーザーからお使いいただく場合もありますし、エンタープライズ単位で契約していただくこともあるので、PaaS独特のKPIというのは、難しいですね。ただ、よりCSMに近いと言ったらいいでしょうか。どちらかというと、リテンションレートで見る考え方ではないかと思います。

つまり、お客様が本当に使えているかどうかを見ないといけないので、リニューアルセールスとCSMの比率から言うと、PaaSの方がCSMの観点がより多く必要、つまり、個別対応が必要だと思います。KPIで簡単に管理していけるというよりは、例えばパイロットでやっていて、そこからプロダクションに持っていくための段階にどんなテーマがあるだとか、より深くお客様に入った分析が求められると思います。

カスタマーサクセスマネージャーのトレーニング

弘子:

まさしく、より難易度は高いというお話ですね。

それに関連してもうひとつ質問が。トレーニングはとても重要だと思う一方、サクセスの手法自体が時とともに激しく変わっていく中で、トレーニング資料を使っても陳腐化してしまうのではないかという不安があります。IBMではしっかりと資料を作って、新しく入ったCSMにトレーニングを行っているのでしょうか。またどうやってマネージしているのでしょうか。

荒川:

トレーニングに関しては、カスタマーサクセスのチームがどういうポイントを気を付けてお客様に接していくかなど、基本的な教育はオンラインで提供されています。

ただIBMという会社は、ひと言でカスタマーサクセスといっても1つの製品、もしくはSaaSのカスタマーサクセスをやっているわけではなくて、例えばセキュリティがあったり、コラボレーションがあったり、色々なソフトウェアがありますので、まずはそれぞれの特徴をきちんと理解しなくてはいけないんですね。なので、製品に関してのイネーブルメント(トレーニングの意)、それからカスタマーサクセスのマネージメントシステムの中で、自分がどんなロールをやるのかに関してのイネーブルメント、その両方からの教育が提供されています。

これはグローバルが開発して提供しているものですが、日本のチームの中ではさらにコーチングによってそのクオリティを上げていくことをやっています。

弘子:

IBMほどの規模になると、数ある商品をまず知るところからの学びがあるんですね。

荒川:

やはりプロダクト理解は最低限必要ですよね。ただ、プロダクトを語っても意味がないので、そのプロダクトをお客様にどう使っていただけるかという話こそが重要。そして、それはプロダクトを理解しない限りできないですね。

IBMはこれから、よりテクニカルスキルを強化しなくてはいけないと考えていて、全世界で2021年からその先に向かって、CSMもセールスもテクニカルをもっと身に付ける体制になっていきます。

日本企業はソリューションを買っている

弘子:

おっしゃる通り、現在はただ商品の使い方を説明できればいいという時代じゃなくなっていて、商品を使ってお客様が求める成果にどう向かうのかを語れるかが大事ですよね。

ただ、今まではそれをやらずに済んでいた人も多いと思うんです。なので、マインドセットが急には変わらなかったり、今までとの違いに衝撃を受けたり。日本IBMではいかがですか。

荒川:

そうですね。ただ日本市場、日本のお客様で考えると、もともとお客様は製品は買われてないんですよね。ソリューションを買われているんです。

通常はSlerから包括したサービスとして買われているケースが多くて、その中にソフトウェア製品が入っている。つまり、今までの日本のお客様の買い方はもともと非常にカスタマーサクセスな買い方なんです。だから、これまでも日本の企業はそこに寄り添って営業してきているはず。製品だけではなくて、お客様がそれをどう使うのかまで考えるのは、ごく普通にやってきたことではないかと思うんです。

むしろアメリカの企業の方が、お客様がご自分でプロダクトを選びますので、プロダクト営業とサービス営業が大きく別のものとして存在しています。が、日本IBMはそこは一体化してやってきていますので、そんなに遠い考えではないと思っています。

弘子:

なるほど、そこは日本が一歩先に進んでいて、うまくいった部分ということなんでしょうか。

荒川:

そうですね。日本企業はカスタマーサクセスにすごく入っていきやすいと思います。

ワークロード、クラウド化への道のり

弘子:

ジャニン氏がカスタマーサクセスを必須だと思う理由の一つは、お客様のワークロードがまだ20%しかクラウドに載っていなくて、80%をこれから載せていく必要があり、誰かがそれをサポートしなければならないから、と話されていました。こちらの日本の実態はどうなのでしょうか。

荒川:

IBMでは、全世界共通して20%、80%だと見ていて、中でも日本の市場は、欧米に比べて変化のスピードがまだまだ遅いと考えています。

よってクラウドに移れていないお客様がたくさんまだいらっしゃる。ただクラウドに全く移っていないお客様がいるかといえば、そこはおそらくほとんどいらっしゃらないと思います。

いわゆるハイブリッドクラウド環境、あるいは今の時代、もうマルチクラウドですよね。1社ではなく複数社。必要な部分からクラウドをどんどん使っていく形になってきていますので、今度は全体のコントロールをどうするかが、お客様にとっての命題になってきていると感じています。

弘子:

なるほど。どの部分のクラウド化が特に重視されているのですか。

荒川:

一般的には、まずSoE(システム・オブ・エンゲージメント=顧客接点を管理するシステム)のエリアは速いですよね。

一方でSoR(システム・オブ・レコード=取引を記録するシステム)の世界、基幹システムと呼ばれているものを一気にクラウド環境に載せていくのは大きなチャレンジです。その辺りはプライベートクラウドから始まったりもしますので、その適用業務に合ったクラウドを、お客様が選ばれる形になると思います。

この激動の1年に注力したいこと

弘子:

なるほど、ありがとうございます。あっという間に時間は過ぎて、最後の質問になります。

変化の激しい今の時代にこそ、守りでなくてチャンスと思って楽しむことが大切だと、先ほどおっしゃっていました。私も全く同感です。ただ、そうは言っても現実、苦しんでいる企業様も多いと思うんですね。不確実性がどんどん増す今、新しいことに挑戦していくにはどうしたらいいのか。荒川さんご自身は、この先の半年や1年、何に注力しようとされているのか教えていただけませんか。

荒川:

はい。この不確実な環境の中から生まれてくる新しいビジネス、それから進化のスピードが今まで以上に速くなっているもの、それが何なのかをしっかり見極めていきたいと思っています。

例えばわかりやすいところで行きますと、セキュリティ。こういう時代になって、まったく新しいフェーズのセキュリティが必要になってきていますよね。物理的なセキュリティだけでなく、サイバーの中でのセキュリティも種類がどんどん進化しています。そういう中にいわゆるビジネスチャンスはどんどん生まれてくると思うんです。

他にも、どんなに働きかけてもなくならなかった公印が、今、ようやく受け入れられてサインに変わっていく。そして、電子署名のビジネス機会が生まれているわけですよね。

ニューノーマルな世界の中で、これから何が本当に必要とされていくのかを見極める。コロナ以前には、時代はもう絶対に戻りません。コロナを踏まえた新しい時代の成功のビジネスモデルを考えるのは、やはり非常に楽しいかなと思います。現状のビジネスは変わらなければならないですし、とても大変ですが、一方そこには大きなチャンスがあるとも感じています。

弘子:

素敵なメッセージをありがとうございます。変化を迫られる時代ならば、そこをチャンスだと思って楽しみましょう、ということですね。

荒川:

はい、ぜひ皆さんと楽しみたいと思っています。

[予告] Pluseシェアリング第6回は 1/27 (水)朝8時~ 開催!

第6回目の本ウェビナーでは、ゲストスピーカーにSansanのカスタマーサクセス部副部長である山田ひさのりさんをお招きし、PulseのキーノートからJamfのベン・マイケル氏のセッションを取り上げ、「リニューアルマネジメントからのLTV最大化」について解説、議論します。

日程

2021年1月27日(水)朝8時~

概要

テーマ:リニューアルマネジメントからのLTV最大化

● ゲスト Sansan 山田 ひさのり 氏

● ホスト サクセスラボ 代表 弘子 ラザヴィ

内容(約45分)

1. 挨拶&ゲストスピーカーのご紹介(約1分)

2. 本日取り上げるセッションの紹介(約12分)

3. ゲストとの対談

4. ライブQ&A

実施形態

YouTubeストリーミング配信

※放映後にアーカイブ動画を公開します

参加費

無料

※事前登録は不要です

協賛

主催

![]()

※ Pulseシェアリング第2回目のレポート「日本のものづくり企業がカスタマーセントリックな企業に変わるには」もぜひ併せてご覧ください!

(以上)