![]() by 長橋 明子

by 長橋 明子

こんにちは。オートメーション・エニウェアという米系RPAソリューションのベンダーでカスタマーマーケティングを担当している長橋明子です。

仕事の傍ら、個人の立場で「カスタマーマーケティングmeetup」(通称 #cmkt)というコミュニティを主宰しています。そこで知り合ったBtoB SaaSベンダーを中心としたコミュニティマネージャーの方から、自社プロダクトのユーザーコミュニティに関する実践談やお悩みを聞くことが多々あります。

特に聞くことの多いお悩みは、例えばこういったものです。

1. 社内のステークホルダーにコミュニティの意義を理解してもらえない

2. コミュニティのROIの測定・可視化が難しい

3. コミュニティを運営する人手が足りない

・・・いかがでしょう?

ご自身でコミュニティを運営している方にとっては、思い当たるところもあるのではないでしょうか。

多くの企業がユーザーコミュニティを志向・実践する中で、まだロールモデルとなるコミュニティの成功例は少なく、試行錯誤している方も多いのではないかと思います。かくいう私もそんな一人です。

そんな中、コミュニティというテーマに対し、大規模な調査結果からその実態や課題、成功のヒントについて考察を行ったレポートを見つけました。悩めるコミュニティマネージャーの助けになればと思い、ここで紹介させていただきます。

目次:

The State Of Community Managementとは

課題① 社内のステークホルダーにコミュニティの意義を理解してもらえない

課題② コミュニティのROIの測定・可視化が難しい

課題③ コミュニティを運営する人手が足りない

ビジネススキルを身につけ、コミュニティとビジネスサイドのギャップを埋める

おわりに

The State Of Community Managementとは

Community Roundtable社が発行する調査レポート「The State Of Community Management」をご存知でしょうか?

2010年から10年間にわたって毎年発行されているレポートで、主にアメリカの海外コミュニティにおける実態のデータが仔細にまとめられています。英語のレポートですが、コミュニティを運営する上で大変示唆のある内容です。

※元の英語版レポートはこちらです。

2019年版の調査レポートの調査対象は、325件のコミュニティ。日本と違って国土が広いアメリカが中心なため、日本のユーザーコミュニティで主流となっている、実際に会うことを前提としたユーザーコミュニティだけではなく、遠隔地同士での何らかのツールを使ったオンライン完結のコミュニティも含まれます。また、必ずしも自社顧客のためのユーザーコミュニティだけではなく、組織内におけるコミュニティも含めて広く扱われています。

昨今の新型コロナウイルスを取り巻く状況により、他のたくさんの取り組みと同様に、コミュニティを取り巻く状況も急激な変化を迎えています。

オフラインのイベントを開催したくてもできない、という状況で困っている方もたくさんいらっしゃると思います。ですが、オンラインなのか、オフラインなのか、というのは結局のところ、手法の問題に過ぎません。手法に制約がある状況だからこそ、「本来、このコミュニティは何を志向し、どう戦略を立てて進めていくべきか」という本質的な問いを、いま改めて考えてみるのはとても意味があることではないでしょうか。

以下、上述1〜3のお悩みに対して、レポートの中からユーザーコミュニティを運営するマネージャーにとって役に立ちそうなポイントを拾って紹介していきます。

課題① 社内のステークホルダーにコミュニティの意義を理解してもらえない

自社プロダクトを使っているユーザー同士を集めて情報交換してもらうことを目的とした「ユーザーコミュニティ」を始めようとすると、立ち上げ初期に「どうやって上司や経営陣などに理解してもらい、承認を得るか」というハードルに遭遇するコミュニティマネージャーは多いと思います。そして初期だけではなく、コミュニティが継続する限り、このハードルは常につきまといます。

面白いのは、こういった課題はどうやら日本に特化した問題ではなく、アメリカでも共通だということです。このレポートでは、少々しつこいくらいに一貫して、経営におけるコミュニティの重要性をデータから示しつつ、コミュニティマネージャーと経営層との間のギャップを埋める必要性を説いています。

マネジメントとリーダーシップにおけるコミュニティの重要性

10年間にわたる調査の結果、コミュニティというアプローチは、マネジメントとリーダーシップにおいてたいへん重要なものであることがデータや事実から分かってきた、とレポートの著者は冒頭で述べています。ちょっと長いですが、引用します。

10年間の研究により、初期の頃に感じていたことを把握することができました。つまり、コミュニティはマネジメントとリーダーシップおいて重要なアプローチであるということです。そして、コミュニティアプローチは私たちの仕事を加速し、個人に力を与え、強力なフィードバックループを作り出し、組織の適応と変化を支援するということが、データと事実に現れているということです。

では、なぜすべての組織がこぞってコミュニティアプローチを採用しようとしないのでしょうか?成功する生産的なコミュニティを構築・運用するには、根本的に異なる考え方が必要です。これは、組織を中心に据えた考え方ではありません。コミュニティを構築する人は、自分が知っていることをビジネスの言語に翻訳できる必要があります。これは、多くのコミュニティプロフェッショナルにとって大きなスキルギャップです。最後に、これまでとは全く異なる成功モデルに時間とリソースを投資することをいとわない勇気ある幹部が必要です。これは、確固たるデータと証拠があっても、挑戦的な提案です。

(State of Community Management 2019 より引用。筆者が翻訳)

結論を言うと、ステークホルダーの理解を得るには、熱意あるファンの存在やコミュニティの意義をビジネスの言語で語れるように努力し、理解のある幹部を探してリソースを投資してもらうよう約束を取り付けるべし、ということに尽きます。

そうは言っても、それができないから困ってるんじゃい!という反論が真っ先に聞こえてきそうですね。それでは、社内でコミュニティについて説明するのに役に立ちそうなポイントを実際に見てみましょう。

コミュニティの意義は「個人間のエンパワメント」

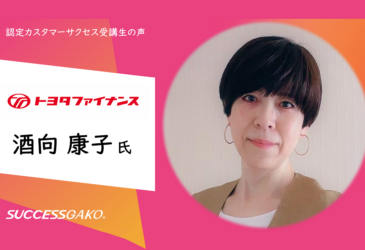

レポートの中で繰り返し登場するのが「エンパワメント(empowerment)」という言葉です。

コミュニティに参加するメンバー同士が、質問したり回答したりすることなどのコミュニケーションを通じて、力づけられ、自信づけられるということです。エンパワメントにより、信頼できる基盤を構築することにつながるのがコミュニティの意義であるという点は、考えてみれば当たり前のことではあるのですが、当事者にとってはなかなか気づきづらい点でもあります。

(State of Community Management 2019 より引用)

コミュニティの目的は「顧客のリテンション」「サポートコストの削減」「イノベーション」

一方、コミュニティの目的については、社内/社外、組織/メンバー、それぞれの点で調査結果が紹介されています。

社外コミュニティにおいては、組織にとっては顧客リテンション(61%)、そしてメンバーにとってはネットワーキング(77%)が目的になっているのが興味深いですね。

一方、社内のコミュニティにおいては、組織におけるチェンジマネジメントの目的でコミュニティが導入されることが多いという結果になっています。

A ● 社外コミュニティ

○ 組織内の目的:顧客リテンション 61%、サポートコスト削減 52%、イノベーション 32%

○ メンバーの目的:ネットワーキング 77%、信用・信頼 65%、新しいアイデア 61%

A ● 社内コミュニティ

○ 組織内の目的:文化・組織変革 61%、品質改善 50%、イノベーション 47%

○ メンバーの目的:ネットワーキング 77%、新しいアイデア 76%、より早い回答 74%

戦略があるかどうかが成否を分ける

コミュニティを成功させる一番大事なポイントは、社内で承認され、運用可能かつ測定可能な「高度な戦略 /Advanced Strategy」があるかどうかである、という点がレポートの中で繰り返し述べられています。

高度な戦略を持つコミュニティは、そうでないコミュニティに比べ、メンバー間のエンパワメント度合いが高く、成長の速度は2倍、ROIも2倍、そして企業文化やブランドに良い影響を与えるという結果が明らかになっています。

では一体、「高度な戦略」とは何でしょうか?もちろん戦略の中身はコミュニティごとに異なるのですが、「高度な戦略」には以下が含まれているべきであるとされています。

A ● ロードマップ

A ● 目的とバリュー

A ● ROIの予測

A ● 予算要求

ところが調査結果から実際は、70%のコミュニティは承認されたロードマップがなく、リソースが割り当てられたロードマップを持っているのはわずか17%で、76%のコミュニティは戦略が測定可能でない、ということが判明しました。

まさに、日本のコミュニティマネージャーが悩んでいる現状と同様の状況であることが分かりますね。

ユーザーコミュニティの必要性を社内で説明しようとすると、熱い思いがあればあるほど、ユーザー目線の話だけになってしまったりしていないでしょうか。

何よりも顧客の理解が大事であり、大前提であることは疑いようもないのですが、ユーザーサイドの話を熱い熱量を持って話せることと同じくらい、マネジメントにとっての関心ごとである「この取り組みが自社にとってどういう意味があるのか」「時期やリソース、ROIをどう考えているのか」等について理路整然と語れることは、コミュニティをうまく起動し、外野からの横槍を入れさせずに進めるために大事なスキルであると思います。

上記の「高度な戦略」の要件は、社内のステークホルダーの理解を得るために欠かせないポイントになっていると思います。

これからコミュニティを始めるために上司を説得する、あるいは現在もうコミュニティの運営を開始しているが、いまいち社内でサポートを得られていない、というコミュニティマネージャーの皆さん、ぜひ参考にしてみてください。

課題② コミュニティのROIの測定・可視化が難しい

このお悩みも非常によく聞きます。

先ほどの「高度な戦略」にも含めるべきとされているROIの予測ですが、これは実際かなり難しいと思われている方が大多数ではないでしょうか。コミュニティのROIを明確にしようとするあまり、直接売上につなげることが目的になると、コミュニティが「狩り場」となってしまい、メンバー間の自主的な交流が発生せず、うまく機能しないというのは言わずもながですね。

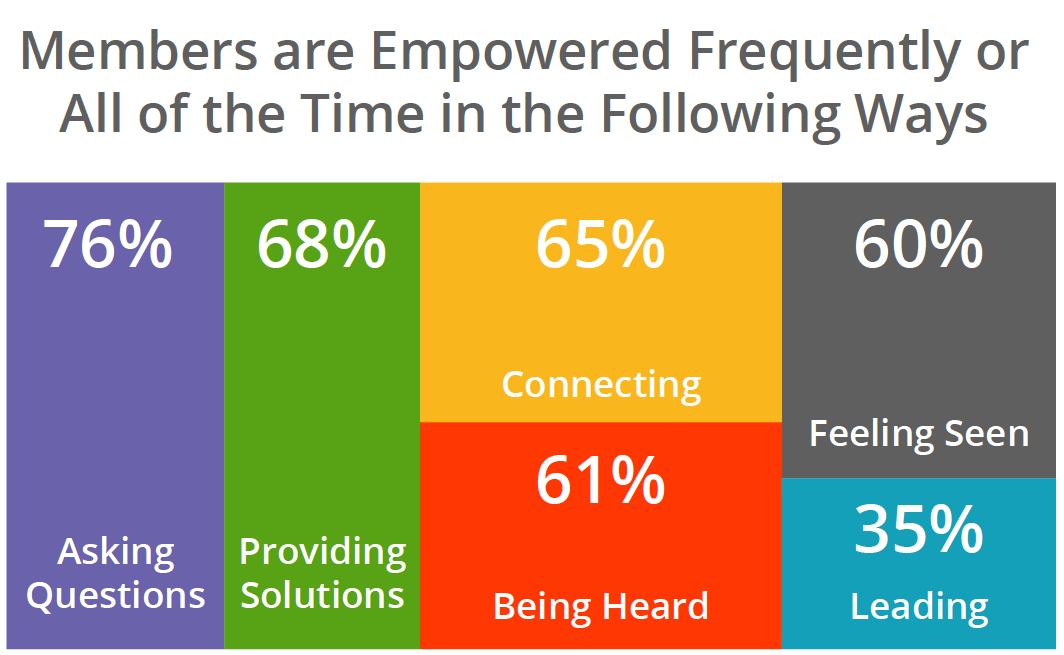

ですが、このレポートではちょっとびっくりするくらい明確にROIが測定されています。

コミュニティにとって最も価値があり、測定しやすい数値として、「質問に対する回答数」をもとにROIを計算したところ、外部向けのコミュニティでは平均 8,932%ものROIであったとのこと。はっきり言ってめちゃめちゃ高い数字ですね。

詳しい計算ロジックは不明なので、あくまで推測ですが、この前提はオンラインプラットフォームにおけるQ&A主体のコミュニティを想定した場合のROIのように見えます。

果たしてユーザーコミュニティのROIはQ&Aだけで測れるのか?という点は若干疑問が残るところではありますが、一つの定量的な側面を測るという意味では有効な方法ではないでしょうか。

特に、ユーザーコミュニティの意義として「ユーザー間のサポート」がある場合には、測定しやすい指標として入れてみても良いかもしれません。

コミュニティのROIデータ

A● コミュニティのROIは2年目で1,352%、10年目で10,158%にも達する

A● 社内コミュニティの平均ROIは3,475%, 社内コミュニティの平均ROIはは8,932%

A● コミュニティを開始してからの時系列で見ると、最初に価値が出るまでには時間がかかる

A2年を超えてからは急速にROIが上がり、その後コミュニティで交換されるナレッジが成熟するのに従って、また伸びがゆっくりになる(成功するコミュニティに共通するS字カープ型)。

(State of Community Management 2019 より引用)

(State of Community Management 2019 のデータを基に筆者が作成)

課題③ コミュニティを運営する人手が足りない

コミュニティの運営、何人でやっていますか?

おそらく一人というところが多いのではないでしょうか。二人以上の体制でやっているという場合は、マネジメントの理解がある恵まれた環境にあるか、もしくはすでに成長して成果が出ているコミュニティというケースが多いのではないかと思います。

一人で、かつ他の業務と兼業で担当している方も多そうです。私自身も、コミュニティだけをやっているわけではなく、他のカスタマーマーケティングの業務も含めた全体の中の一つとしてコミュニティの運営を行っています。

コミュニティマネージャーの仕事は認知が低く、リソース不足で、燃え尽き症候群になりがち

このレポートでは、コミュニティそのものと同じくらい、コミュニティのリーダーについても詳細な調査が行われています。

コミュニティマネージャーの経歴で最も多いのは、マーケティング、コミュニケーション、カスタマーサポートだそうですが、業務範囲が不明確で、体系立ったナレッジやキャリアパスがなく、不明確である部分が多いとされています。

きちんと人事部門に承認された役割としてコミュニティマネージャーを担当しているという人は、わずか25%しかいません。アメリカにおいても、やはりまだまだコミュニティマネージャーという職種の認知は少ないようですね。

そのことと連動するように、コミュニティマネージャーの最大の不満は「リソース不足」という結果になっています。67%のコミュニティ・プログラムでは価値の増加が見られ、70%のコミュニティマネージャーが自分たちの信頼性と価値の認識が高まったと報告しているものの、スタッフの増加が見られたのは34%に過ぎないということです。

さらに、50%が過去12ヶ月以内に「燃え尽き症候群」を経験しているとのこと。これは、覚えがあるコミュニティマネージャーも多いのではないでしょうか。ユーザーと熱心にコミュニケーションを取ってテンション高く盛り上げつつ、社内に説明して理解・協力を取り付け、事務作業も管理業務もこなしつつ全体をドライブしていく、という業務を一人ですべて、同時進行で行うのは並大抵なことではありません。時に燃え尽きてしまうのも、とてもよく分かります。

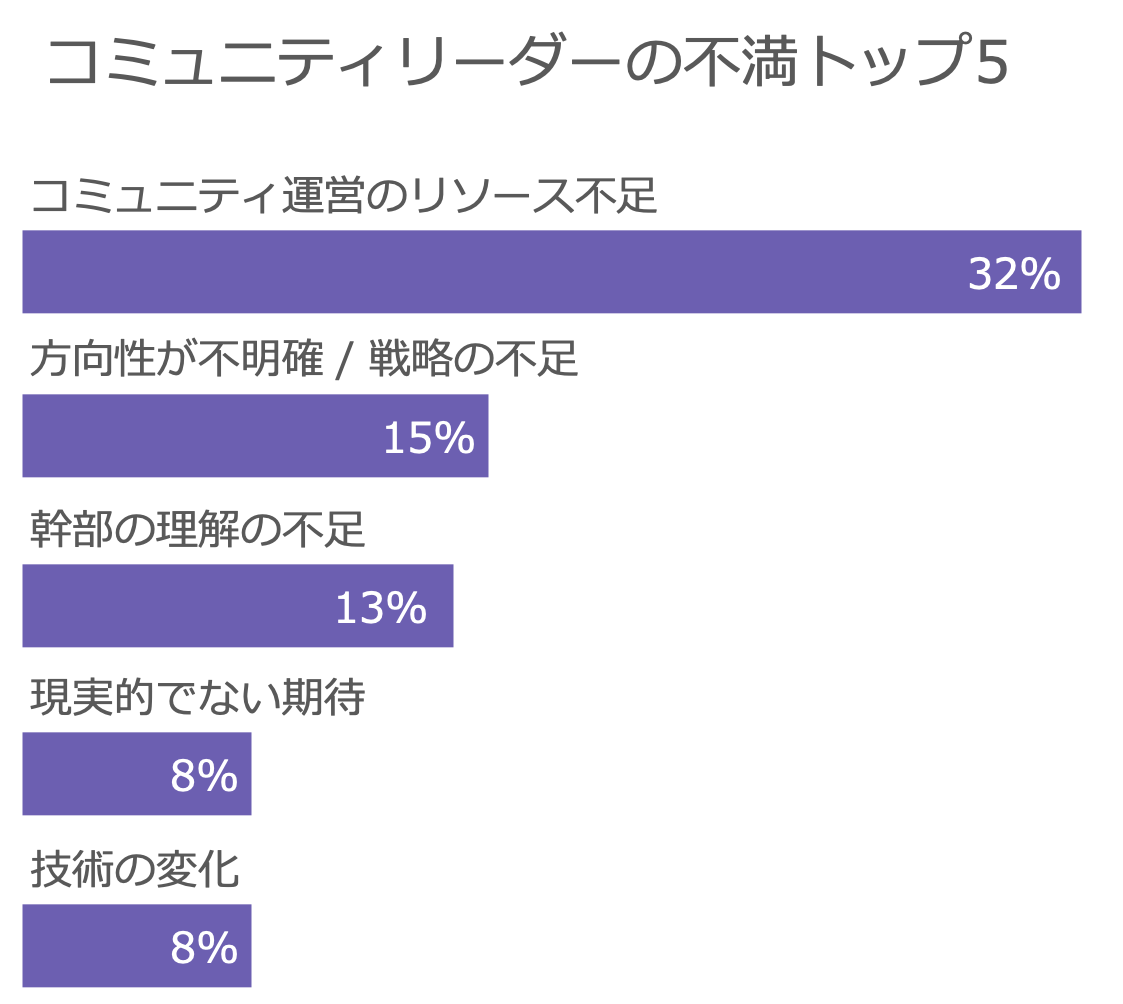

(State of Community Management 2019 のデータを基に筆者が翻訳・作成)

コミュニティマネージャーの不満として最も多いのは「コミュニティ運営のリソース不足」ですが、それ以外も非常に納得感がある結果になっています。

A● リソース欠如

A● 方向性の不明確さや戦略の欠如

A● 幹部の理解のなさ

A● 過度な期待値

A● 技術の変化

ビジネススキルを身につけ、コミュニティとビジネスサイドのギャップを埋める

それでは、上記のような状況に対し、リソースの充当や経営者の理解、正当な評価を受けるためにはどうすれば良いのか。

答えは最初にすでに書かれている通りではあるのですが、「ビジネススキルを身につける」ことに尽きると著者は述べています。

コミュニティ・リーダーは、自分たちのビジネス・スキルのギャップを認識し、コミュニティ・プログラムが必要とするリソース、研修、支援を求める方法を学ぶ必要があります。また、強力なビジネス・プログラムのリーダーになるべき人を特定し、時には雇用し、パートナーになってもらう必要があります。コミュニティが孤立していて、特定のビジネス課題のほんの一握りをサポートするに過ぎなかった頃は、コミュニティ自体の内部にある課題、すなわち、メンバーのエンゲージメント、コンテンツ、コミュニティ戦略に焦点を当てるだけで十分でした。

コミュニティがコミュニティの外にまで影響力を拡大して組織や仕事の進め方を変革していく中で、一般的なビジネススキルの必要性が高まって行きます。コミュニティリーダーがコミュニティとともに成長していきたいと考えるのであれば、それに追いつくためのビジネススキルを身につける必要があります。

コミュニティがいかに盛り上がり、成長していたとしても、社内の理解が追いついていないと、コミュニティは孤立し、コミュニティマネージャーは社内で「何をやっているかよくわからない人」と見られてしまいかねません。コミュニティの成長と自身の成長をきちんと一致させ、コミュニティを会社にとって重要なものとして位置付けていくために、コミュニティをビジネスの言葉で語れるようになり、現場とビジネスサイドのギャップを埋めることが非常に大事です。

おわりに

2019年版の「The State Of Community Management」の中から、日本のコミュニティマネージャーが悩める課題への答えとなりそうな部分をご紹介してきました。

コミュニティマネージャーという仕事は、現時点では明確な業務の定義がなく、方法論やキャリアパスも確立されておらず、経営陣からのコミットメントや評価も得られづらい仕事です。はっきり言ってしまえば、自身に相当な覚悟とやりきる気力・体力がないと、うまくいかない仕事だと思います。

そのため、コミュニティが盛り上がって成果が出る前に、社内の理解がない、リソースが足りないなどの理由により、途中で中断してしまうケースも少なくはありません。

この状況を回避し、やり遂げるためのアドバイスとして、本レポートの中では一貫して戦略やビジネススキルの重要性を説いています。

コミュニティをビジネスの言語で語れるようになったとしても、それが経営の問題であると認識されるまでになるのは一足飛びでできるものではありません。ですが、これからコミュニティを始めるにせよ、続けるにせよ、この点を意識して行っていくことは、コミュニティの成功率が高くなるのはもちろん、何よりも自分自身の成長に繋がっていくのではないでしょうか。

この記事が、悩めるコミュニティマネージャーの皆様に少しでもお役に立てるようであれば幸いです。

ベストプラクティスのない世界だからこそ、ぜひモチベーションと視野を高く持って一緒に頑張りましょう!

参考:

State of Community Management 2019

(以上)